| �{���x�^�C�v�̃p���N�C���L�b�g�ł��B |

|

�{���x�A�p�b�`�召�A�ڒ��܁A�A�_�v�^�[�A�y�[�p�[�i�`���[�u�^�C�v�j �I�t�^�C���ł���ΏC����{���x��{�����Α��s�\�ł� �^�C�����o�[�͕ʓr�p�ӂ��K�v�ł��B �z�C�[���̒E���͎ԍڍH��őΉ��o����Ǝv���܂��B |

�����e�i���X���@�i�g���u����)

���݂̓l�b�g�ŁA��قǐ��I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ�����Ԏ�ʂɖw�ǂ̂��Ƃ����ׂ��܂��B

�摜�t���ŏڂ���������Ă���T�C�g���������A������Ȃ�Ƃ���܂����K���[�W�����ł͍��邱�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ������܂��B

�o��Ńg���u���Ă��g�ѓd�b�ŘA�����ă��X�L���[���Ă��炦�܂��B

�̂̓c�[�����O�Ȃǂ̓C�x���g�݂����Ȃ��̂ł���ɔ����ăv���O�A�I�C���A�^�C�������A���������肵�ď������������̂ł��B�i���݂̃o�C�N���͌̏ᗦ�͍����̂ŕK�R�����A������o�C�N���̈�̊y���݂����������j

�������ł͏o������O�ɋ�C���������炢�������܂���i���炭���Ȃ��ƂȂ���������̂ł�ނ��j

�C�y�Ƀc�[�����O�s����悤�ɂȂ��ėǂ����ゾ�Ǝv���܂��B

���̃����e�A�o�C�N�S�ʂ̍��E�̖��ł�

���S�ł���A����_�ł���

�h�C�c�̗L���Ȑ퓬�@��肪���������t�炵���ł��ȑO�����̖{�œǂo��������܂��i�����̂�����͊Ԉ���Ă��邩������Ȃ��̂ł����������j

�ނ͔�ї��O�͐����m�Ȃǂɋ@�̂̔��ɍ��ׂȂ��Ƃɂ�������t�������P�ɐ퓬�ɍs���̂��|���̂ł������Ă���̂ł́i���S�ҁj�Ǝv���Ă��܂�����

�����퓬���n�܂�ƗE���ɐ�����i��_�j�Ƃ̂��Ƃł��B���t���㐢�Ɏc��ʂȂ̂ł�قǗD�G�ȑ��c�m���Ǝv���܂��B

�o�C�N�ł������ŋC�Ɋ|���鏊������܂ܑ���o���Ǝv�����đ���܂���B

�Ǝv���Ă��܂��������݂�

��_�ł���A�����S�ł���

���݂̃o�C�N�͒���I�Ƀ����e���Ă���Α����̂��Ƃ͋C�ɂ��Ȃ��ėǂ��̂ł͂����đ���o������T�d�A���a�ɂȂ�܂��i�]������A�v���悤�ɑ���Ȃ��̂̓o�C�N�̐��ɂ��܂��j�B

�Ƃ͌����Ă��g�ь��O��l�����Ȃ��R�̒����\���ő���̂������̂ł܂��g���u�����ꍇ�����őΏ����Ȃ���Ȃ�܂���B

�K���[�W�����Ƃ͈Ⴂ����Ȃǎ����čs����̂������钆�������҂��邱�Ƃ��厖�ł��B

�o��ł̃����e�i���X�i�g���u���j����ɏЉ�Ă䂫�����Ǝv���܂��B

�p���N��

�I�t�ԏ��Ŗ��ܑ��𑖂郉�C�_�[�Ȃ�N�ł��ƌ����Ă悢���炢�o��������Ǝv���܂�

�����g�̓p���N�̌o���͏��Ȃ��ł��A����ł��R�̒��Ńp���N����Α��s�o���Ȃ��Ȃ�ꏊ��������Ώ������Ăׂ܂��͂ŏC�����邱�ƂƂȂ�p���N�C���L�b�g�͕K���i�ł��B

�ȑO�̓^�C�����o�[��{�A��C����A�p�b�`�L�b�g�������čs���܂������G�A�[�|���v�ŃV�R�V�R����̂͑�ςŎ��Ԃ�������A�K�v�ł����K���g�p����Ƃ͌���Ȃ������Ȃ̂Ōy���R���p�N�g�ȃ{���x�^�C�v�ɕύX���܂����B

| �{���x�^�C�v�̃p���N�C���L�b�g�ł��B |

|

�{���x�A�p�b�`�召�A�ڒ��܁A�A�_�v�^�[�A�y�[�p�[�i�`���[�u�^�C�v�j �I�t�^�C���ł���ΏC����{���x��{�����Α��s�\�ł� �^�C�����o�[�͕ʓr�p�ӂ��K�v�ł��B �z�C�[���̒E���͎ԍڍH��őΉ��o����Ǝv���܂��B |

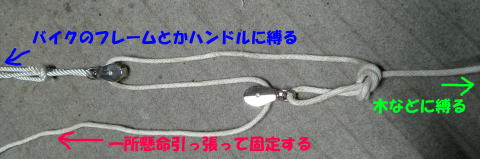

�o���N�C���̗���

�P�����^�b�`�X�^���h�Ńz�C�[�������܂�

�Q�z�C�[�������O���܂�

�R�^�C�����o�[�Ń�������r�[�g���O���܂�

�S�`���[�u�����o���܂�

�T�G�A�[����������ă`���[�u��܂������ɓ���p���N�ӏ��ׂ܂�

�U�p�b�`��ǂ��܂�

�V������x�G�A�[�����Đ����ɓ���C���ӏ��A�����R�ꂪ�Ȃ����m�F���܂�

�W�`���[�u������O�Ƀ^�C���Ƀo���N�̌����ƂȂ����ٕ����c���Ă��Ȃ����m�F���܂�

����S�C�R�̋t���s���G�A�[�����^�C���_���Q�C�P�Ƌt�s���ďI���ł�

��������̂܂R�̒��ōs�Ȃ����Ƃ���ƃp���N�C��������ő傫�ȉו��ɂȂ�܂�

����ł͎��ۂ̌���ł̕��@�ƂȂ�܂��B

�P�z�C�[��������

�s�̕i�̃R���p�N�g�X�^���h���g�p����A�o�C�N�����ɓ|���A�A�|�̏�ɏ悹��A��Y����Ƃ��Ŏ��͂̏őΉ����܂�

�Q�z�C�[�������O��

���͌��n�ł͊O���܂���C��������ł��P�[�X�o�C�P�[�X���Ǝv���܂��A���]�Ԃ̃p���N�C���̂悤�Ȃ����ł�

�R�^�C�����o�[��������r�[�g���O��

|

�^�C�����o�[�̓o�C�N�p�̂��̂Ǝ��]�ԗp�������Ă����܂��B ���]�ԗp�̃��o�[�̓o�C�N�p�̃��o�[�Ńr�[�g���N�����č�������ŃX�|�[�N�Ɋ|���܂��B �����ڂ̓`���b�`�C�����]�ԗp�Ōh���������ł����֗��Ɏg���܂��B �v���X�`�b�N�݂����Ȃ̂ŗ��\�Ȉ����͏o���܂��y���ď������̂��ǂ��ł� |

|||

| �S�`���[�u�����o���܂� | ||||

�T�G�A�[����������ă`���[�u��܂������ɓ���p���N�ӏ��ׂ܂�

|

||||

|

�����Ŏ��]�ԗp�̋�C����{���x�ł��B��������t�����`�^�C�v�p�̂��̂��������̂ŃV�����b�_�[�^�C�v�ɕϊ�����A�_�v�^�[�i�����Ƃ����]�ԃR�[�i�[������z�[���Z���^�[�ł�����u���Ă��萔�S�~���x�Ŕ����܂��j�Ŗc��܂��܂��A����Ŗc��܂���ΐ����ɓ���Ȃ��Ă��R��鉹�̕t�߂ɑ��t��t���邩���i�������ł��j�j��t����Γ���ł���Ǝv���܂��B�g�p���������ł͓�͎g�������ł��B �g�p���ӂ͉R���K�X�Ȃ̂ʼnC���ւł� |

|

������T�̍�ƂŃp���N�ӏ��i�������邩���j���m���ɂ���Ώȗ����Ă��ǂ����Ǝv���܂��B

����W�`�ŏI���ł�

��l�o�C�N�T���x�[�W��

������H�O�ւ̓]�����܂����A�K�^�ɂ��ȂǂŎ~�܂�Ȃ�Ƃ������グ�����x��

�������Ŏ~�܂��Ă���̂ŏ������Ă��܂����A���������������ł�140�L���قǂ̃o�C�N�𐔐l�łȂ�͂ŏグ�邱�Ƃ��o���܂�����l�ł͐�]�I�ł��B

���̓��b�N���ŗ�����悤�ȑ���͂��Ȃ����C�_�[�ł������悤�ȃX�s�[�h�i4�`5�q�j�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��A�Q�O�`�R�O�q���炢�o�Ă����

�o�����X������ăt�����g����������}�Ζʂł͎~�܂�܂���B

���_���猾���܂��Ə������ĂԂ̂��ŗǂł��B

�ł��Ԃ������Ă���Ȃ��悤�ȏꏊ�Ƃ��������ƂȂ�Ƃ����͂ň����グ���Ȃ炻�̕��������ł��B

|

�]������ł��A���͉��܂œ]�����Ă����܂����̂Ń��b�N�ɓ���Ă��J�����̓_�������˂ĎB�e���܂��� |

|

���A�͂��낤���Ďc���Ă��܂����t�����g�͗�������ł���l�ł͈�������グ�鎖�͕s�\�ł� �b����R�Ƃ��Ă��܂������A�C����蒼���ă��[�v���R���̐芔�ɔ�������グ�邱�Ƃɂ��܂����B �t�����g������Ɠ��H�܂ŏオ���Ă����Ƃ���ł� |

|

�ꎞ�Ԃقǂ����Ă����܂ň����グ�܂����A�T���x�[�W�����ł��A���̓��͏����������ł����B�Ƃ肠�����Ђƈ��S�ł� |  |

���̖̂������Ńo�C�N�͉��܂Łi�O�A�l���[�g���قǁj�������ɍς݂܂����B ���R�j��ł� |

|

�w�b�h���C�g�������ɓ˂����̂Ń����Y������܂����A�͉��z�ł������o�C�N�̃_���[�W�͏��Ȃ����b�L�[�ł����B �������ɔR�����˂ňꎞ�Ԉȏ�Ђ�����Ԃ��Ă�����Ԃɂ��ւ�炸���i�Ɠ����悤�ɃG���W���͎n�����܂����B |

|

�O��]�������ł��A���̎����t�����g���G�ɓ�����~�܂�܂����B���͑O�֔����܂����̂Ńo�C�N�O���̎ΖʂɂЂ�����Ԃ����J����Ԃł������Ă܂����B ���̎��͈�l�ł͈����グ��͖̂������Ƃ�����߂ď������Ăт܂������A�ʂ肩�������L���i���o�[��XR�̐l����`���܂��傤���Ɛ��������Ē����܂����̂ł��肢���āA���[�v���g�������グ�܂����B ���̏�ł���\�������܂��B ������܂����A�L��������܂����B |

�@

|

�����ꎮ�ł��B �܃��[�^��8�~���قǂ̃��[�v�ł��A���Ԃ̓��[�v���ʂ�قǂ̏��������ł��B �z�[���Z���^�[�Ő�ܕS�~�قǂ���Α����鎖���o���܂��B |

|

����ȗl�ɂ��܂��A�����قڔ{�̗͂������邱�Ƃ��o���܂�����l�ł��o�C�N���ň������邱�Ƃ��o���܂��B ���l�ł̈����グ�����[�v������Ώ�����Ǝv���܂��B |

|

����Ɉ���������̃��[�v���o�C�N�̊��Ԃ𒅂������ȊO�ɉĈ�����������ԂŔ���A�o�C�N�������グ�铮��𑱂�������肵�Ċm���ɏ����Âオ���Ă��܂��B ���Ԃ������ꍇ�̓o�C�N�A���[�v�̗ւɒ��ڒʂ��܂� |

|

Caution �]�|�A�]����������͋C�����]���Ă��܂��A���v�����ł��b���͓������̂̕����A�ɂ݂ȂNJm�F���ŗD��ł��B �̂̃_���[�W�������Ă��x�e���Ȃ���A�{�`�{�`���܂��傤�B �^���ǂ���ΎR�t�̂������o�C�N���ʂ菕���l���Ă���邩�� ��v�ѓ��Œʍs�ʂ����肻���ȏ��ł̓��[�v�����H��n��܂��̂� �ʍs�ԗ��ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B ��E���̃o�C�N�̃h�C�c����ԂɂȂ�܂��B |

�E�I�[�^�[�z�[�X������

�@���s���G���W���ɉ������������悤�ȉ������܂��������܂�C�ɂ������s�A����ŗ�p�t�@�������o�����̂ŕς��ȂƎv���܂��������܂����̂ł��̂܂ܑ��s�A�b�������獡�x�͉��x�����v���_�������̂�

����̓��o�C�Ǝv����Ԃ��ē_�����܂����B

�E�I�[�^�[�z�[�X��4�Z���`�قǗė�p����������Ԃł����A�z�[�X�̗���炵�ĉ����������_�Ő��͖w�ǘR��Ă����悤�ł��B

�����@���߂Ă̌o���ł����t�����g�^�C�����˂ăz�[�X�ɒ����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�^�ǂ��z�[�X�����Ƃ���̓z�[�X�o���h�߂��ł����̂Ő��ĒZ�����ăM���M����t���邱�Ƃ��o���܂����B

����͒ʂ�߂�����Ń����v���_������ԂŎb�����s�����̂Ő��L���߂�E�C�͂���܂���ł����A��͋L���ł͐���͖����Ǝv���܂����̂ł�����������܂�̐����^�I���ɐ��݂��܂�

�i���ă��W�G�^�[�ɕ⋋���܂����B

|

�߂� �߂� |

| ��������Ď�t���Đ���⋋�����Ƃ���܂��R��Ă���ɒZ�����܂����B |

�o������������Y��Ȑ����ǂ������̂ł��� |

���P�@�@�P�@�G���W���ɉ������q�b�g�����悤�ȉ��������Ƃ���Ԃ��ē_������

�@�@�@�@�@�Q�@����ŗ�p�t�@�������Ƃ����i�ƈႤ�ȂƊ��������Ԃ��ē_������

�@�@�@�@�@�R�@�����v���_�������瑬�₩�ɃG���W�����~�߂�i�������߂ď�������܂����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@