|

2010年11月27日(土):片付かない・・・ |

|

|

最近、購入するソフトは明らかにレコードに偏っている 経済的なことが気になることは間違いないが 「買わずに後悔するよりも、買って後悔せよ」 悩ましいことではあるのだが まぁとにかく、せっかく我が家にお迎えできたのだから とはいっても、ラックを置くスペースには限りがある それでも収まり切らないのでとりあえず

上記のように若干ゆとりを持たせつつ収納 右角からACCENT、ALIENOR・・・と並んでいる しかし、いつの間に、こんなに増えたのだろう |

|

2010年11月23日(祝日):足元を決めて・・・ |

|

このピンボケ写真はPM-390の足元である 脚の下に沢村式インシュレーターを挟んでみた・・・ きっちりとしたラック(床)に設置して 設置の仕方に改善の余地あり・・・かな |

|

2010年11月21日(日):紅葉などなど |

|||||

|

我が家で見られる紅葉

ハナミズキとモミジがあるのだが 落ち葉集めに大変な時期がやってきたな ************************************************* とりあえず、ハム音の原因を追及すべく、プレーヤーから

するとハム音は嘘のように消えてしまった では・・・ということで、ここに分岐コネクターを介して 仕方が無いので、当面はPMA-390を使うことにして とはいっても、せっかくだからC-90と併用して RCAの受け(メス?)端子を入手して(あるのかな?) ************************************************** 手に入りづらいと思われるアナログLPについて 決して、CDの方が欲しい訳ではないので 音源としてはCDだっていいじゃないか・・・ と、結果として・・・もちろん偶然なのだが、ほどなくして

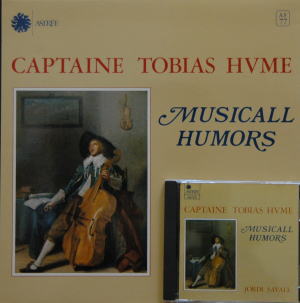

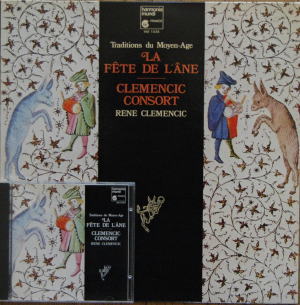

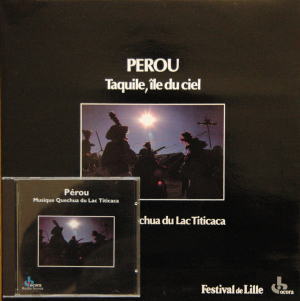

これは、そんな中の1枚である

これまた、ちょっと前にCDをゲットしていたもの

さらに、これも同様・・・(^^ゞ さて、上で紹介したアストレ盤をBGM的に聴いてみた 正直なところ、アストレの音は好きではないと思っていた 他のソフトとは楽曲が違うせいもあるだろうが また、折を見て、手持ちのソフトを聴き直してみよう |

|

2010年11月20日(土):素晴らしきかな○○ハンズ |

|

|

座金(ワッシャー)を取り寄せた

何に使うためかというとウーファーユニットFW208Nの装着 木ネジは、FE168ESを流用することでOKだったのだが それで東○ハンズで探したのだが、店舗には見当たらず ちなみに単価は4円、16個で64円 にもかからわず、カタログで調べて・・・ いやぁ、スタッフに感謝である |

|

2010年11月14日(日):う〜む・・・ |

||

|

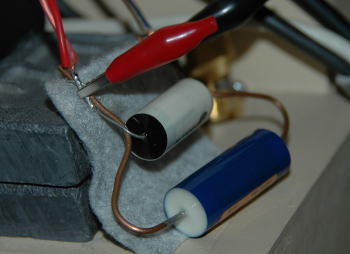

RCAケーブルを1組作った

とても作業しやすいケーブルのはずなのだけど さて、どうしてこのケーブルを作ることにしたのかというと 実験をすることはいいのだけれど、どうセッティングする? 次の問題は結線であるのだが

これで、C-2000の入力ポジションを切り替えるだけで さて、第一印象としてはほとんど差がない・・・少々びっくり ケーブルの違い、出力レベル(音量)の違い等々あるので 対するC-90は全体に穏やかだが抑制的な印象 C-90が全体として品位は高いようだが PM-390の解像度、荒さが改善されたならグッド まぁ細かなことは抜きにして、フォノイコとしてPM-390は使える ただ、1点、どこか結線に問題があるのだろうが ユニットが高感度であるだけに余計に気になる |

|

2010年11月13日(土):秋深し・・・ |

||

|

我が家のハナミズキも紅葉してきた

ただ、あまり綺麗じゃないかな・・・ ********************************************************* やはり、左チャンネル側に音像が寄るように P-500のメーターの振れも右側が少ないように見える 要するに、左右、別々のチャンネルと両チャンネルから するとやはりわずかだが左右の針の振れが揃っていない それでは・・・ということでP-500にC-90を繋ぐとどうなるのか・・・ ということは、偏りの原因はC-2000とP-500との結線か 少し試してみるとどうもバランス接続が怪しいような気がする う〜ん・・・

ちなみに今はこんなレイアウトかな・・・ |

|

2010年11月7日(日):学園祭2010 |

||||

|

R大の学園祭にちょっとだけ顔を出してきた

この季節はキャンパス内の木々が綺麗に紅葉している さて、とある校舎の一角に陣取っていたのは カフェなのに飲食物の提供がないとは

まぁ、そんなことは別として 会場にはなぜか、かづきお氏がいたりした

鳴らすスピーカーは長岡鉄男氏設計のスーパースワン(D-101S) 音の方は限定ユニットではないせいか しかし、傑作スーパースワンの10cm1発とは思えない

企画としては、来場者にソフトのリストを見てもらい スピーカーの説明、ソフトのリストが綺麗に ちなみに、スワンのヘッドに乗っているのは 御来場いただけた方にはどのように聞こえたのか こんなことをやっている若者はきっと珍しいに違いない 最近、ハイフ○イ堂のスタッフにお尋ねしたところ かづきお君、さかどん君、協力、盛り上げありがとう 研究会のみなさん、これからも楽しんで頑張ってください |

|

2010年11月6日(土):総点検?! |

||||

|

音がどうやら左寄りに聞えるような気がして・・・

共鳴管の開口部を座布団で塞ぎながら そもそもネッシー自体の左右のチャンネルのバランスが 結果的に、原因箇所の特定をすることはできず ****************************************************** ちなみにゲットしたのはFW208Nのペア1組である

まぁ、こんな風にして比較するものではないかな どう使うかであるが、もちろんSWに投入する

向かって右側がFW208Nである さて、この状態で肝心の音はどうか・・・ 今までのユニットでも音は出すのだが なるほどね・・・音色が合うというのはいいものだな 方チャンネル2発必要かどうかは疑問だが ******************************************** 我が家にある黄金コンビなのかもしれない 耳障りではないし、刺激的でもないとないと思うので

|

|

2010年11月3日(水・祝日):いろいろ試して・・・ |

|||

|

T900Aのために使うコンデンサー

FOSTEX0.33+SOLEN0.22

FOSTEXのUΣ0.68

SOLEN1.00+FOSTEX0.33 これまではあまりツィーターを鳴らす・・・ 微妙な違いは聞き分けられないが、随分違うのは確か 面白かったのは、容量の増減の状態と ここのところは、まずは仮決めとして ******************************************** |

|

2010年11月2日(火):ちょっとオーディオ |

|

|

ツィーターT900AをSM6100SAで鳴らすことにしたのだが

とりあえず、こんな感じかな(^^ゞ |

HamaとKanaの気まぐれなページへ