ISO9004:2009 持続的成功のための経営

―品質マネジメント手法−

まえがき(省略)

序文

この国際規格は,複雑,過酷,かつ刻々と変化している環境のもとで持続的成功を達成できるように支援する品質マネジメント手法を用いた手引を提供する。

持続的成功は,顧客や利害関係者のニーズおよび期待を,バランスの取れた方法で長期的に満たす能力によって達成できる。

また,学習によって組織環境を認識し,改善または革新を適切に行い,効果的に経営することによって達成できる。

この国際規格では,組織の成熟度を確認するための重要なツールとして,自己評価を推奨している。

自己評価は,リーダーシップ,戦略,マネジメントシステム,資源,プロセスをカバーし,組織の強み・弱みの領域や,改善および革新の機会を特定するためにある。

この国際規格は,ISO9001よりも幅広い視点で品質マネジメントを見ている。

該当する全て利害関係者のニーズおよび期待に対応し,組織の総合的なパフォーマンスを体系的かつ継続的に改善するための手引を提供する。

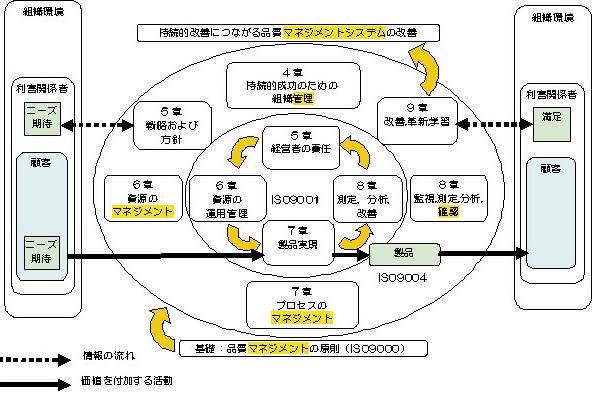

ISO9001およびISO9004の要素を織り込み,プロセスを基礎にした品質マネジメントシステムの拡大モデルを図1に示す。

この国際規格は,ISO9001との整合性を維持し,他のマネジメントシステム規格と両立できるように作成された。

他のマネジメントシステム規格とは,相互に補完するが,単独に使用することもできる。

付属書A:組織が,その強み・弱みを自己評価し,成熟度を決定し,改善および革新の機会を特定するためのツールを提供する。

付属書B:ISO/TC 176が作成した品質マネジメント規格の基礎である品質マネジメントの原則の説明を提供する。

付属書C:ISO9001:2008とこの国際規格の条項ごとの対応を提示する。

|

訳注:パフォーマンス(performance)は,ISO9001日本規格協会訳では,「実施状況,成果を含む実施状況,パフォーマンス,出来栄え」などと訳され,機械装置では「性能」とも訳され,一義的な日本語への翻訳が難しい用語である。

本訳では全てを「パフォーマンス」と訳した。

|

1. 適用範囲

この国際規格は,品質マネジメント手法を用いた持続的成功の達成を支援するための手引を提供する。

この手引は,規模,タイプ,活動を問わず,あらゆる組織に適用できる。

この国際規格は,認証,規制,契約に使われることは考えていない。

2.引用規格

次の参考規格は,この国際規格に適用される。

発行日つきの場合は,引用された版にのみ適用される。

発行日なしの場合は,(追補を含み)その最新版が適用される。

−ISO9000:品質マネジメントシステム−基本および用語

3.用語および定義

この規格の目的から,用いる用語および定義はISO9000および以下を適用する。

3.1 持続的成功

組織目標を長期的に達成し維持する能力がもたらす結果

3.2 組織環境

組織目標の達成や,利害関係者に対する組織の行動様式に影響を及ぼす可能性のある内的・外的な要因と条件の組合せ

4.持続的成功のための経営

4.1 一般

持続的成功を達成するために,経営者は品質マネジメント手法を採用すべきである。

組織の品質マネジメントシステムは,付属書Bに記述されている「品質マネジメントの原則」に基づくべきである。

この原則は,効果的な品質マネジメントシステムの基礎となる概念を述べている。

持続的成功を達成するために,経営者は,組織の品質マネジメントシステムに,この原則を適用すべきである。

組織は,以下を確実にするために,品質マネジメントシステムを展開すべきである。

−資源の効率的利用

−事実に基づく意思決定

−顧客満足や,該当する利害関係者のニーズおよび期待の重視

注記 この国際規格では,「経営者」という用語は組織内での意思決定権限の最高レベルを意味し,「組織」という用語は,組織内の全ての人々を含む。

これは,ISO9000で示されている用語および定義と整合している。

4.2 持続的成功

持続的成功は,利害関係者のニーズおよび期待を,バランスのとれた方法で,長期的に,首尾一貫して満たすことで,達成できる。

組織環境は,常に変化し,不確実である。 持続的成功を達成するために,経営者は,以下を実施すべきである。

−長期的に計画された展望を持つ,

−組織環境を常に監視し,定期的に分析する,

−全ての該当する利害関係者を特定し,それらが組織のパフォーマンスに与える個々の潜在的影響を評価し,バランスのとれた方法で,利害関係者のニーズおよび期待を満たす方法を決定する。

−絶えず利害関係者と関わりを持ち,組織の活動および計画に関する情報を常に知らせる

―供給者,パートナー,利害関係者との互恵関係を築く

−対立することの多い利害関係者のニーズおよび期待のバランスを取るために,交渉および調停を含む幅広い手法を使用する

−関連する短期および長期のリスクを特定し,それらを軽減するために,全般的な戦略を組織内に展開する

−人々に要求される力量のような将来必要となる資源を予想する

−組織戦略を達成する上で,適切なプロセスを定め,環境変化への迅速な対応を確実にする,

−現行の計画および手順の順守を定期的に評価し,適切に是正処置および予防処置を取る,

−組織の人々に,自己の利益のためや,組織の活力を維持するための学習の機会を確実にする,

−革新および継続的改善のプロセスを定め,維持する。

4.3 組織環境

組織環境は,規模(大,小),活動および製品,タイプ(営利,非営利)を問わず,絶えず変化し続ける。

そのため,組織は,常に組織環境を監視すべきである。 組織は,監視により,利害関係者に関するリスクや,利害関係者の変化するニーズおよび期待を特定し,評価し,管理できるようにすべきである。

経営者は,組織のパフォーマンスを維持し,改善するために,タイムリーに組織変更および革新を意思決定すべきである。

注記 リスクマネジメントについての詳細情報は,ISO31000参照。

4.4 利害関係者,ニーズ,期待

利害関係者とは,組織に価値を付加し,組織活動に興味を持ち,その影響を受ける個人またはその他の存在である。

利害関係者のニーズおよび期待を満たすことによって,持続的成功の達成に貢献できる。

個々の利害関係者のニーズおよび期待はそれぞれ異なり,また,他の利害関係者のニーズおよび期待と対立し,急速に変化することもある。

利害関係者のニーズおよび期待を表現し,それを満たす手段は,協働,協力,交渉,アウトソーシング,活動停止など幅広い形をとることができる。

表1 利害関係者のニーズおよび期待の例

| 利害関係者 |

ニーズと期待 |

| 顧客 |

製品の品質,価格,納期のパフォーマンス |

| オーナー,株主 |

継続的な収益性,透明性 |

| 組織内の人々 |

良好な職場環境,雇用の安定,認知と報償 |

| 供給者およびパートナー |

両者の利益および関係の継続性 |

| 社会 |

環境保護,倫理的な行動,法令・規制要求事項の順守 |

注記 多くの組織は,自らの利害関係者に対して類似の表現(たとえば,顧客,オーナー,株主,供給者およびパートナー,組織内の人々)を用いるが, このような区分の仕方は,時代の流れ,組織,業界,国家,文化によって大きく異なる可能性がある。

5. 戦略と方針

5.1 一般

持続的成功を達成するために,経営者は,組織のミッション,ビジョンおよび価値を定め,維持すべきである。

これらは組織内の人々や,適切な利害関係者によって,明確に理解され,容認され,支援されるべきである。

注記 この国際規格では,「ミッション」とは,なぜ組織が存在するのかを示し,「ビジョン」はその望ましい状態を示し,組織がどうなりたいか,利害関係者によってどのように見られたいかを意味する。

|

訳注:ミッション(mission)とは,組織の使命または目的。何のために組織が存在するかの答。

訳注:ビジョン(vision)とは,組織の理想像,未来像,将来見通し,将来構想。

訳注:価値(value)とは,顧客から見た組織の価値,顧客にとっての価値,顧客に提供する価値。

組織は,材料などのモノを仕入れ,それに手を加え(付加価値added valueをつけ),製品またはサービスを顧客に提供している。

|

5.2 戦略と方針の制定

ミッション,ビジョン,価値が利害関係者によって容認され,支援されるようにするため,経営者は,組織の戦略と方針を明確に提示すべきである。

戦略と方針の確認や,(適切な場合)改訂の必要性を決定するために,組織環境を定期的に監視すべきである。

効果的に戦略と方針を定め,採用し,持続させるために,組織は,以下のためのプロセスを持つべきである。

−顧客のニーズおよび期待,競合状況,新技術,政治的変化,経済見通し,社会的要因などの組織環境を絶えず監視し,定期的に分析する。

−利害関係者のニーズおよび期待を特定し,決定する。

−現在のプロセスの能力および資源を評価する。

−将来必要となる資源および技術を特定する。

−戦略と方針を更新する。

−利害関係者のニーズおよび期待を満たすために必要なアウトプットを特定する。

プロセス支援のために提供される必要な全ての計画および資源とともに,これらのプロセスをタイムリーに定めるべきである。

組織戦略の制定に当たっては,顧客または規制上の要求,製品,強み,弱み,機会,脅威などの分析活動も考慮すべきである。

組織戦略の制定および確認のために明確にされたプロセスが存在すべきである。

注記 「戦略」とは,特に長期的な目標を達成するために,論理的に構成された計画または方法を意味する。

5.3 戦略と方針の展開

5.3.1 一般

持続的成功の戦略と方針を実行するため,組織は,以下のプロセスを定め,維持し,実施すべきである。

−戦略と方針を,適切に,組織の該当する全ての階層に対する測定可能な目標に変換する。

−各目標に対する期限を定め,目標を達成するための戦略方針を割り当てる。

−戦略的リスクを評価し,妥当な対策を決定する。

−必要な活動を展開するための資源を提供する。

−これらの目標を達成するために必要な活動を実行する。

5.3.2プロセスおよび実施方法

効果的かつ効率的なプロセスを確実にするため,組織は次のような活動を行うべきである。

−利害関係者の異なるニーズおよび期待から生じる潜在的な問題を予想する。

−再発防止のために,現在のパフォーマンスおよび過去の問題の根本原因を評価し,理解する。

−利害関係者に常に情報を流し,その誓約(コミットメント)を収集し,計画に対する進捗状況を常に認識させ,意見および改善のアイデアを得る。

−マネジメントシステムおよびそのプロセスを確認し,必要に応じて更新する。

−監視し,測定し,分析し,確認し,報告する。

−改善,革新,学習の資源などの要求される全ての資源を提供する。

−達成のための時間枠を明確にし,目標を展開し,更新し,達成する。

−結果と戦略の一致を確実にする。

5.3.3 展開

戦略と方針を展開するために,組織はプロセス間の関係を特定すべきである。

プロセスの順序および相互関係の記述は,次の確認活動を援助することができる。

−組織構造や,システム,プロセス間の関係の提示

−プロセス間の相互作用に内在する潜在的問題の特定

−改善およびその他の変革の優先順位付け手段の提供。

−組織の該当する全ての階層に対する,目標の設定,調整,展開の枠組の提供。

5.4 戦略と方針の情報交換

戦略と方針に関する効果的な情報交換は,組織の持続的成功に不可欠である。

情報交換は,有意義に,タイムリーに,継続的に行われるべきである。

また,フィードバック機構や,確認サイクルを含み,組織環境の変化に予防的に取り組む用意を組み込むべきである。

情報交換プロセスは,垂直的および水平的に運用され,受け手の異なったニーズに適応すべきである。

たとえば,同じ情報が,組織内の人々に対してと,顧客または利害関係者に対してでは,異なって伝わる可能性もある。

6. 資源のマネジメント

6.1 一般

組織は,短期目標および長期目標の達成に必要な内部資源および外部資源を特定すべきである。

資源管理に関する組織の方針および方法は,戦略と一致すべきである。

(設備,施設,材料,エネルギー,知識,財務,人々などの)資源の効果的かつ効率的な使用を確実にするため,資源を提供し,配分し,監視し,評価し,最適化し,維持し,保護するプロセスを設置する必要がある。

将来活動のための資源の入手性を確実にするために,組織は,潜在的な資源不足に関するリスクを特定し,評価し,資源の使用に対する改善の機会を見つけるために,現在の資源の使用状況を絶えず監視すべきである。

それと並行して,新しい資源や,最適なプロセス,新技術を調査すべきである。

組織は,アウトソース先の資源を含む特定された資源の入手性および適切性を定期的に確認し,必要に応じて処置すべきである。

これらの確認結果は,戦略確認,目標確認,計画確認へのインプットとしても使用すべきである。

6.2 財務資源

経営者は,組織の財務上のニーズを決定し,現在および将来の運用に必要な財務資源を定めるべきである。

財務資源は,現金,証券,ローン,その他の金融商品のように種々の異なった形を取れる。

組織は,組織の目標に関わる財務資源の効果的な配分および効率的な利用を監視し,コントロールし,報告するためのプロセスを定め,維持すべきである。

このような監視事項の報告は,非効果的または非効率的な活動を決定し,自発的で適切な改善処置の手段を提供する。

マネジメントシステムのパフォーマンスおよび製品の適合性に関する活動の財務報告は,マネジメントレビューで使用すべきである。

マネジメントシステムの有効性および効率の改善は,多くの点で組織の財務結果に好影響を与えることができる。

例えば以下がある。

−内部的には,プロセスおよび製品の不具合低減や,原材料または時間のムダの除去。

−外部的には,製品の不具合低減,品質確実にする,製造物責任,その他の法的損害などに基づく補償コストの低減,顧客および市場を失うことによるコストの低減。

注記 ISO10014は,組織にISO9000の品質マネジメントの原則を適用することにより,どのように財務的・経済的利益を特定し,獲得できるかの例を提供している。

6.3 組織内の人々

6.3.1 人々の管理

人々は組織にとって重要な資源であり,その全面的な参画によって,利害関係者に対する価値創造能力が高められる。

経営者はリーダーシップを発揮し,人々が組織目標を達成するために全面的に参画できるような共通のビジョンや,共通の価値,内部環境を創造し,維持すべきである。

人々は最も価値があり重要な資源であるため,作業環境が,人々の成長や,学習,知識の移転,チームワークの促進を確実にする必要がある。

人事管理は,計画的で,透明で,倫理的で,社会的責任を考慮した方法で実施されるべきである。

組織は,人々が自己の貢献および役割の重要性を理解することを確実にするすべきである。

組織は,人々に対し以下を行う権限を付与するプロセスを定めるべきである。

−組織の戦略的プロセス目標を,個人の業務目標に変換し,それらを達成するための計画を定める

−人々のパフォーマンスに対する制約を特定する,

−問題解決に自主的に取り組み,責任を持つ,

−個々の業務目標に対する各個人のパフォーマンスを評価する,

−各個人の力量および経験を強化する機会を積極的に追求する,

−チームワークを奨励し,人々との間の相乗効果を促進する,

−組織内で情報,知識,経験を共有する

6.3.2 人々の力量

人々が必要な力量を持てるようにするため,組織は「人材育成計画」および関連するプロセスを定め,維持すべきである。

このプロセスでは,次のステップを通して,人々の力量の特定,育成,改善を援助すべきである。

−ミッション,ビジョン,戦略,方針,目標に関して,短期的および長期的に組織が必要とする可能性のある専門的および個人的力量を特定する。

−組織内で現状利用できる力量を特定し,この力量と,現在必要な力量および将来必要となるかもしれない力量との間のギャップを特定する。

−このギャップを埋めるために,力量を改善または獲得する処置を行う。

−必要な力量が獲得できていることを保証するために,取られた処置の有効性を確認し,評価する。

−獲得した力量を維持する。

注記 力量と訓練に関する詳細な手引については,ISO10015を参照

6.4 供給者およびパートナー

6.4.1 一般

パートナーは,製品の供給者,サービスの提供者,技術研究所および金融機関,政府および非政府組織,またはその他の利害関係者であり得る。

パートナーは,パートナーシップ契約で合意され,明確にされている範囲で,あらゆる種類の資源に対して貢献できる。

組織およびパートナーは相互に依存しており,互恵関係は両者の価値創造能力を高める。

組織は,パートナーシップを,組織の活動範囲に投資し,損益を共有するという,供給者との関係の特殊な形態の一つとして考えるべきである。

組織がパートナーシップを展開する場合,次のような論点を考慮すべきである。

−パートナーの貢献を最大化するために,適切な範囲で,パートナーへの情報提供。

−(情報,知識,専門知識,技術,プロセス,共通訓練などの)資源提供によるパートナー支援。

−パートナーとの損益の共有。

−パートナーのパフォーマンスの改善。

注記 「互恵関係」に関する詳細情報については,付属書Bにある品質マネジメントの原則を参照。

6.4.2 供給者およびパートナーの選定,評価,能力改善

組織は,供給者およびパートナーの能力を継続的に改善し,彼らが提供する製品またはその他の資源が,組織のニーズおよび期待を満たすことを確実にするため,供給者およびパートナーを特定し,選定し,評価するプロセスを定め,維持すべきである。

供給者およびパートナーを選定し評価するにあたって,組織は,以下を考慮すべきである。

−組織活動への貢献や,組織および利害関係者に対する価値創造能力

−供給者およびパートナーを継続的に改善する可能性

−供給者およびパートナーとの協働を通じて達成可能な組織能力の強化

−供給者およびパートナーとの関係にかかわるリスク

組織は,供給者およびパートナーとともに,彼らのパフォーマンスの定期的な評価とフィードバックに基づいて,提供される製品の品質,価格,納期,マネジメントシステムの有効性などの継続的な改善を目指すべきである。

組織は,短期目標と長期目標とのバランスを考慮し,供給者およびパートナーとの関係を継続的に確認し,強化すべきである。

6.5 インフラストラクチャー

組織は,インフラストラクチャーを効果的かつ効率的に計画し,提供し,管理すべきである。

また,組織目標を満たすためのインフラストラクチャーの適切性を定期的に評価すべきである。

この際,以下を適切に考慮すべきである。

−インフラストラクチャーの信頼性(稼働率,信頼度,保全性,保全支援への考慮など)

−安全性とセキュリティ

−製品およびプロセスに関するインフラストラクチャーの要素

−効率,コスト,能力,作業環境

−インフラストラクチャーの作業環境への影響

組織は,インフラストラクチャーに関するリスクを特定し,評価し,妥当な緊急対応計画を定めるなどのリスク軽減処置を取るべきである。

注記 環境影響に関する詳細情報については,ISO/TC 207が作成したISO14001およびその他の規格を参照。

6.6 作業環境

組織は,持続的成功および製品の競争優位を達成し,維持するために,適切な作業環境を提供し,管理すべきである。

適切な作業環境として,人的要素および物理的要素の組み合わせとして以下を考慮すべきである。

−組織の人々の潜在能力を実現するための,創造的な作業方法およびより大きな参画の機会*1

−安全規則と手引,保護具の使用*1

−人間工学*3

−作業負荷,ストレスなどの心理的要素*1

−職場の位置*3

−組織の人々のための施設*3

−効率の最大化,ムダの最小化*1

−熱,湿度,照明,空気の流れ*2,*3

−衛生,清潔,騒音,振動,汚染*2,*3

作業環境は,構内で作業する人々や,訪ねてくる人々(たとえば,顧客,供給者,パートナー)の生産性,創造性,快適性を促進させるべきである。

同時に,組織は,その作業環境が,運用される法令・規制要求事項を順守し,環境および労働安全衛生マネジメントに関するものなどの適用可能な規格に取り組むべきである,

訳注:この規格では,作業環境として物理的要素の他に人的要素をあげている。人的要素は,製品の適合性に大きな影響を及ぼすので当然管理すべきである。

また,熱,湿度などのように,直接物理的要素として製品に影響することもあるが,間接的に人間に影響し,その心理または病理的結果として製品に影響するものもある。

上の箇条書きで,*1は人的要素,*2は物理的要素,*3は物理的要素が人的要素に影響するもの。 |

6.7 知識,情報,技術

6.7.1 一般

組織は,知識,情報,技術を必須の資源として管理するためのプロセスを定め,維持すべきである。

そのプロセスでは,これらの資源の必要性をどのように特定し,取得し,維持し,保護し,使用し,評価するかについて取り組むべきである。

組織は,そのような知識,情報,技術を利害関係者と適切に共有すべきである。

6.7.2 知識

経営者は,組織の現在の知識ベースがどのように特定され,保護されているかを評価すべきである。

経営者は,組織の現在および将来ニーズを満たすために必要な知識を,内部の情報源や,学術機関および専門機関のような外部情報源から,どのように獲得するかについて考慮すべきである。

知識をどのように特定し,維持し,保護するかを明確にする際には,次のような多くの考慮すべき課題がある。

−失敗やニアミスの状況および成功からの学習

−組織の人々の知識および経験の取り込み

−顧客,パートナー,供給者からの知識の収集

−組織内に存在する文書化されていない知識(暗黙,周知)の獲得

−特に,外部のサプライチェーンおよび内部の生産チェーンのインターフェースにおける重要な情報内容の効果的な情報交換の確実にする

−データおよび記録の管理

6.7.3 情報

組織は,信頼できかつ有益なデータを収集し,そのデータを意思決定に必要な情報に変換するプロセスを定め,維持すべきである。

これには,該当する全ての関係者へのデータおよび情報の保管や,セキュリティ,保護,情報交換,配信などに必要なプロセスを含む。

組織の情報および情報交換システムは,その能力を確実にするため,安定(ロバスト)かつ便利にする必要がある。

組織は,そのパフォーマンス,プロセス改善,持続的成功の達成状況に関する情報の完全性,機密性,入手性を確実にすべきである。

6.7.4 技術

経営者は,製品実現,マーケティング,ベンチマーキング(優良事例との比較),顧客とのやり取り,供給者との関係,アウトソースプロセス領域における組織のパフォーマンスを高めるために,技術的選択肢を考慮すべきである。

組織は,以下を評価するためのプロセスを定めるべきである。

−最近の傾向などの組織内外における現状の技術レベル

−経済的コストおよび利益

−技術の変化に関するリスクの評価

−競合環境

−組織が競争力を維持していることを確実にするための,顧客要求事項に迅速に対応する組織のスピードおよび能力。

注記 知識の保護の方法に関する詳細情報については,情報技術のセキュリティ技術に関するISO/JTC 1/SC 27が作成したISO/IEC 27000およびその他の規格を参照。

6.8 天然資源

天然資源の入手性は,組織の持続的成功や,顧客および利害関係者の要求事項を満たす能力に影響をおよぼし得る要素の一つである。

組織は,エネルギーおよび天然資源の短期的および長期的な入手性に関するリスクおよび機会を考慮すべきである。

組織は,環境保護の側面の製品設計開発への組み込みや,特定されたリスクを軽減するプロセスの展開を適切に配慮すべきである。

組織は,製品設計,製造,サービス提供,流通,使用,廃棄におよぶ,製品およびインフラストラクチャーのライフサイクル全般にわたり,環境影響の最小化を目指すべきである。

注記 詳細情報については,環境マネジメントに関してISO/TC 207が作成したISO 14001およびその他の規格を参照。

|

訳注1:環境保護の側面(aspect):環境保護に関連する組織活動または製品の要素

製品設計は,製造のために使用する原材料の種類と量を決定し,使用段階で消費するエネルギー資源や排出する汚染物質の種類や量,さらには廃棄段階の使用エネルギーや廃棄物量にまで大きな影響を及ぼす行為である。

従って,設計者がこのことを充分に認識して,設計活動を実行することは,環境保護の面で重要なことである。

訳注2:リスク(risk):危害の影響の大きさと危害の発生確率から決まる危険度

製品を構成する金属やプラスチックなどの原材料や,製品を動かすために必要なエネルギーは限りのある資源から作られており,いつかは入手できなくなる可能性がある。

また,これらの資源は戦争や経済状態の影響を受けて,価格や入手性も大きく変動する可能性がある。これらのリスクを考慮に入れて,製品設計や,購買や,製造を計画し,リスクを低減するのは組織として当然の行為である。

|

7. プロセスのマネジメント

7.1 一般

プロセスはそれぞれの組織にとって固有のものであり,組織のタイプ,規模,成熟度によって異なる。

各プロセスの活動は,組織の規模および特性に応じて決定され,適用されるべきである。

組織目標を達成する上で効果的かつ効率的なプロセスであることを確実にするため,組織は,アウトソースしたプロセスを含め,全てのプロセスの予防的管理を確実にすべきである。

このことは,プロセスや,相互関係や,制約や,資源配分を定めるなどの「プロセスアプローチ」を採用することによって容易になる。

プロセスおよびその相互関係は,定期的に確認され,改善のために適切に処置されるべきである。

プロセスのネットワーク,順序,相互作用を創造し,理解することによって,プロセスをシステムとして管理すべきである。

システムの一貫した運用は「マネジメントへのシステムアプローチ」と呼ばれる。

ネットワークは,プロセスおよびそのインターフェースからなる図で表現できる。

注記 「プロセスアプローチ」に関する詳細情報は,この国際規格の付属書Bに記載する品質マネジメントの原則,ならびにISO9000および ISO9000「導入および支援パッケージ」文書である「マネジメントシステムためのプロセスアプローチの概念および利用に関する手引」を参照。

訳注:プロセス(process)は,「インプットをアウトプットに変換する,相互に関連するまたは相互に作用する一連の活動」と定義されており,簡単に言うと「活動」つまり「仕事」(の集まり)である。

どの程度の仕事の集まりを一つのプロセスとするかは,組織によって様々であり,組織をどの程度のプロセスに分けるかも組織によって様々である。

製造の場合は,プロセスの意味で「工程」という用語を使い,人や設備と一体化した活動として理解しやすいが,製造部門以外の仕事もプロセスと考え,プロセスアプローチすることが推奨されている。

プロセス管理として一番シンプルな例は,人事管理の枠組みである部門にひとつのプロセスが存在する場合で,この場合は,部門長が人事管理と共にプロセス管理の責任権限を持つ。

部門内に複数のプロセスが存在する場合には,その部門長が人事管理とプロセス管理の両方の責任を持つこともあるが,部門長は人事管理だけに責任を持ち,部門内の主任や作業長にプロセス管理の責任権限が付与される場合も有る。

また,プロセスが複数の部門にまたがり,各部門から独立したリーダーがそのプロセス管理の責任権限を付与される場合もある。 |

7.2 プロセスの計画およびコントロール

組織は,顧客および利害関係者のニーズおよび期待を継続的に満たし続けることができる製品を提供するために必要なプロセスを決定し,計画し,そのための部門を明確にすべきである。

プロセスは,組織の戦略に沿って計画され,コントロールされるべきであり,マネジメント活動,資源の提供,製品実現,監視,測定および確認活動を取り込むべきである。

プロセスの計画およびコントロールには,次のことを考慮すべきである。

−組織環境の分析

−市場開拓の短期予測および長期予測

−利害関係者のニーズおよび期待

−達成すべき目標

−法令・規制要求事項

−財務その他のリスクの可能性

−プロセスのインプットとアウトプット

−他のプロセスとの相互作用

−資源および情報

−活動および方法

−要求または要望される記録

−測定,監視,分析

−是正処置および予防処置

−改善または革新活動

プロセスの計画では,価値を付加するために,新技術を開発または獲得し,新しい製品または新しい製品特性を開発するという,組織として決定されたニーズについても考慮すべきである。

7.3 プロセスの戦略方針

各プロセスに対し,組織は,プロセスおよび他のプロセスとの相互作用を定め,維持し,コントロールし,改善する上での明確な戦略方針を持ったプロセス管理者(「プロセスオーナー」とも呼ばれる)を任命すべきである。

プロセス管理者は,プロセスの性格と組織の文化によって,個人でもチームでもよい。

組織は,プロセス管理者の戦略方針および役割が,組織全体で認識されること,および個々のプロセスに関係する人々が,関与する任務や活動に必要な力量を持っていることを確実にすべきである。

訳注:プロセス管理者(process manager)とはプロセス管理に責任権限を持つ管理者のこと。

その部門の部門長がプロセス管理者になる場合もあるが,人事管理の枠組みとは別にプロセス管理の責任権限だけを付与されたプロセス管理者が存在する場合もある。 |

8. 監視,測定,分析,確認

8.1 一般

常に変化する不確実な環境のもとで持続的成功を達成するために,組織は,そのパフォーマンスを定期的に監視し,測定し,分析し,確認すべきである。

8.2 監視

経営者は,組織環境を監視し,以下に必要な情報を収集し,管理するためのプロセスを定め,維持すべきである。

−該当する全ての利害関係者の現在および将来のニーズおよび期待を特定し,理解する,

−強み,弱み,機会,脅威を評価する,

−代替製品,競合製品,新製品の提案の必要性を決定する,

−現在および新規の市場と技術を評価する,

−法令・規制要求事項に関する現在および将来の変更を予想する,

−労働市場や,それが組織の人々の忠誠心に与える影響を理解する,

−組織活動に関連する社会面,経済面,環境面の傾向や,地方文化の側面を理解する,

−天然資源の必要性や,その長期的保護を決定する,

−現在の組織能力や,プロセス能力を評価する(付属書Aを参照)

注記 「顧客重視」に関する詳細情報については,付属書Bの品質マネジメントの原則を参照。

8.3 測定

8.3.1 一般

経営者は,組織内の全ての階層や,該当する全てのプロセスおよび部門において,ミッション,ビジョン,方針,戦略,目標に対する計画の達成状況を評価すべきである。

測定および分析プロセスでは,この進捗を監視し,パフォーマンスの評価および効果的な意思決定に必要な情報を収集し,提供するために使用されるべきである。

適切な主要パフォーマンス指標(KPI)および監視方法の選定は,測定および分析プロセスの成功のために必須である。

主要パフォーマンス指標(KPI)に関する情報を集めるために使用される方法は,組織にとって実用的かつ適切であるべきである。

典型的な例として,次のものがある。

−リスク評価とリスクコントロール

−顧客および利害関係者の満足度に関するインタビュー,アンケート,調査

−ベンチマーキング(優良事例との比較)

−供給者およびパートナーなどのパフォーマンスの確認,

−プロセス変数および製品特性の監視および記録

訳注1:主要パフォーマンス指標(Key Performance Indicator)とは,一般に主要業績評価指標または重要業績評価指標と呼ばれているものであるが,「業績」という言葉が組織全体の収益に対するニュアンスが強いことと,’performance’の訳語として「○○(パフォーマンス)」を用いたため,主要パフォーマンス指標とした。

なお,ISO/TS16949などでは,主要プロセス指標(Key Process Index)として同じ略語KPIが,使われることもあるが,ほぼ同じものである。

訳注2:プロセス変数(process variable)とは,プロセスの結果に影響を及ぼす変数で,設備の温度,圧力,電流などや,人の数,力量,実施回数などや,外乱である季節,天候,経済状態などのあらゆるものがプロセス変数になり得る。 |

8.3.2 主要パフォーマンス指標

組織がコントロールでき,かつ持続的成功にとって重要な因子は,パフォーマンスの測定対象にし,主要パフォーマンス指標(KPI)として特定すべきである。

KPIは,定量的で,組織が測定可能な目標として設定することができ,傾向を特定し,監視し,予測し,必要な場合には是正処置,予防処置,改善処置を取れるものであるべきである。

経営者は,戦略的かつ戦術的決定を行うための基礎としてKPIを選ぶべきである。

KPIは,組織内の該当する部門および階層においてトップレベルの目標達成を支援するためのパフォーマンス指標として,適切に,順繰りに展開されるべきである。

KPIは,組織の性格,規模,製品,プロセス,活動に対し適切であるべきである。

KPIは,組織の目標と一致する必要があり,順繰りに戦略と方針(5.2参照)にも整合させるべきである。

KPIを選定する際には,リスクおよび機会に関する固有情報を考慮すべきである。

KPIの選定にあたり,パフォーマンスが目標に適合していない時の是正処置や,プロセスの有効性および効率の改善に使用できるように,測定可能で,正確で,信頼できる情報を提供できることを確実にすべきである。

この情報では,以下を考慮すべきである。

−顧客および利害関係者のニーズおよび期待

−現在および将来における,個々の製品の組織にとっての重要性

−プロセスの有効性および効率

―資源の効果的かつ効率的な使用

−収益性および財務パフォーマンス

−適用可能な場合,法令・規制要求事項

8.3.3 内部監査

内部監査は,与えられた基準に対する組織のマネジメントシステムの適合の程度を決定するための効果的なツールであり,組織のパフォーマンスについて理解し,分析し,継続的に改善するために価値のある情報を提供する。

監査は,独立した視点で行う必要があるため,評価される活動に携わっていない人々によって実施されるべきである。

内部監査では,マネジメントシステムの実施および有効性を評価すべきである。

内部監査には,ISO9001(品質マネジメント)やISO14001(環境マネジメント)など2つ以上のマネジメントシステム規格に対する監査を含むことができ,同様に,顧客,製品,プロセス,特定の課題に関する固有の要求事項の監査も含むことができる。

内部監査は,一貫した方法で,力量のある要員によって,監査計画に従って,効果的に実施されるべきである。

内部監査は,問題や,リスクや,不適合の特定のために有効なツールであり,以前に特定された(根本原因の分析,ならびに是正処置および予防処置の計画の展開と実施を通して取り組まれているはずである)不適合処置の終結を監視するためにも有効なツールである。

取られた処置が効果的であることの検証は,組織能力が組織目標を満たす上で改善されたか否かの評価によって決定できる。

内部監査は,(組織の他の領域に水平展開できる)優れた実例の特定や改善の機会に焦点を合わせることにもなる。

内部監査のアウトプットは,以下に役立つ情報源を提供する。

−問題および不適合への取り組み

−ベンチマーキング(優良事例との比較)

−組織内の優れた実例の普及,

−プロセス間の相互作用の理解向上。

内部監査の結果は,通常,与えられた基準への適合,不適合および改善の機会に関する情報を含む報告書の形で示される。

監査報告書は,マネジメントシステムへの必須インプットである。

経営者は,組織全般にわたる是正処置および予防処置を必要とする傾向を特定するため,全ての内部監査報告書を確認するプロセスを定めるべきである。

組織は,第二者および第三者監査のような他の監査の結果も是正処置および予防処置へのフィードバックとして使うべきである。

注記 監査に関する詳細な手引としてISO19011を参照。

8.3.4 自己評価

自己評価は,成熟度に関する組織の活動およびパフォーマンスの包括的で体系的な確認である。(付属書Aを参照)

自己評価は,全体的なレベルと個々のプロセスレベルの両方において,組織のパフォーマンスおよび最良事例(ベストプラクティス)の観点から,その強みと弱みを決定するために使われるべきである。

自己評価は,必要に応じ改善または革新を優先順位付し,計画し,実施する際の手助けとなり得る。

自己評価の結果は,以下の土台となる。

−組織全体のパフォーマンスの継続的改善

−組織の持続的成功の達成および維持にむけての進展

−必要に応じた組織のプロセス,製品,構造の革新

−最良事例(ベストプラクティス)の認知

−さらなる改善機会の特定

自己評価の結果は,該当する組織の人々に伝達されるべきである。

自己評価結果は,組織および組織の将来方向についての理解を共有するために使用されるべきである。

自己評価結果は,マネジメントレビューにインプットされるべきである。

注記1 ISO10014は,組織の品質マネジメントシステムの財務的および経済的利益に特化された自己評価ツールを提供している。

注記2 自己評価に関する詳細情報は付属書Aを参照。

8.3.5 ベンチマーキング

ベンチマーキング(優良事例との比較)は,組織のパフォーマンスを改善するために,組織内外の最良事例の探索に使用する測定分析手法である。

ベンチマーキングは,戦略,方針,運用,プロセス,製品,組織構造に適用できる。

a)ベンチマーキングには,次のような種類がある。

−組織活動の内部ベンチマーキング,

−競合組織とのパフォーマンスまたはプロセスの競争的ベンチマーキング

−戦略,運用,プロセスを異業種組織と比較する一般的ベンチマーキング;

b)ベンチマーキングの成功は,次のような要因に依存する。

−経営者による支援(組織とベンチマーキング先との相互の知識交流をともなうため)

−ベンチマーキングを適用する際に使用される手法

−利益対コストの見積り

−組織の現状を正確に比較する上での,調査対象の特性の理解

c)組織は,ベンチマーキングのために,以下に関するルールを明確にする手順を定め,維持すべきである。

−ベンチマーキング対象範囲の定義

−ベンチマーキング先を選定するプロセス,必要な情報交換,機密維持方針

−データ収集および分析

−パフォーマンスギャップの特定や,改善の可能性がある領域の提示

−対応する改善計画の決定および監視

−収集した経験の,知識ベースおよび学習プロセスへの取り込み(6.7を参照)

8.4 分析

経営者は,組織環境の監視で収集した情報を分析し,リスクおよび機会を特定し,それらを管理するための計画を定めるべきである。

組織は,該当する情報を監視し,維持し,組織の戦略と方針に与える潜在的影響を分析すべきである。

次のような戦略と方針上の課題に関して,収集情報を分析し,事実に基づく決定ができるようにすべきである。

−利害関係者のニーズおよび期待の長期的な変化の可能性,

−現在の利害関係者に最大の価値を提供している既存の製品と活動

−変化する利害関係者ニーズおよび期待を満たすために必要な新製品と新プロセス

−長期的に拡大する製品需要

−新技術が組織に与える影響

−新たに必要となる可能性のある力量

−組織に影響を及ぼす,法令・規制要求事項や,労働市場,その他の資源などの変化予想

8.5 監視,測定,分析情報の確認

情報を用いた意思決定(4.2参照)を確実にするため,経営者は,入手情報の確認に体系的手法を使うべきである。

データは次のような多くの情報源から収集できる,

−組織環境の監視

−主要パフォーマンス指標などの組織パフォーマンスの測定,

−測定プロセスの完全性および妥当性の評価

−内部監査,自己評価,ベンチマーキング活動の結果

−リスク評価,

−顧客および利害関係者からのフィードバック

確認は,適用される目標の達成度評価に使用されるべきである。

確認は,傾向を決定するためや,組織目標の達成度を評価するために,計画に従って定期的な間隔で実施されるべきである。 さらに,確認は,改善の機会の特定,革新,学習に使われるべきである。

確認では,組織のビジョンおよび目標に関連して,適応性,柔軟性,応答性の側面などの以前に実施された改善活動の評価(assessment

and evaluation)に取り組むべきである。

効果的なデータの確認は,計画通りの結果を出すための土台とすることができる。

確認のアウトプットは,活動およびプロセスの内部ベンチマーキングのためや,長期にわたる傾向を示すために使用できる。

また,同じ分野または異なる分野において他の組織によって達成された結果に対しても外部ベンチマーキングとして使用できる。

確認のアウトプットは,提供された資源の適切性や,組織目標達成のために,資源が如何に効果的に使われてきたかを示すことができる。

確認のアウトプットは,プロセスの改善活動の実施を容易にするような形式で表現されるべきである。

9. 改善,革新,学習

9.1 一般

組織環境にもよるが,現状製品や現状プロセスなどの改善と同様に,新製品開発や新プロセス開発などの革新が,持続的成功にとって必要となる可能性がある。

学習は,効果的かつ効率的な改善および革新の基礎を提供する。

改善,革新,学習は以下に適用できる。

−製品

−プロセスおよびそのインターフェース

−組織構造

−マネジメントシステム

−人的側面および文化

−インフラストラクチャー,作業環境,技術

−該当する利害関係者との関係

組織の人々が,データ分析や学習の成果に基づいて情報判断できる能力を持ち,情報判断する可能性を持つことが,効果的かつ効率的な改善や,革新や,学習をすることの基本である。

9.2 改善

改善活動は,職場における小さな継続的改善から,組織全体におよぶ重大な改善まで広範囲にわたる。

組織は,データ分析によって,製品,プロセス,組織構造,マネジメントシステムの改善目標を明確にすべきである。

改善プロセスは,「Plan-Do-Check-Act」(PDCA)手法のような構造的手法に基づくべきである。

全てのプロセスに対して,プロセスアプローチと整合させて,この手法を適用すべきである。

組織は,以下により,継続的改善が組織文化の一部として定められていることを確実にすべきである。

−権限委譲によって,組織内の人々に改善活動に参加する機会を提供する,

−必要な資源を提供する

−改善に対する認知および報償制度を定める

−改善プロセスそのものの有効性と効率を継続的に改善する

注記 「継続的改善」に関する詳細情報については,付属書の品質マネジメントの原則を参照。

9.3 革新

9.3.1 一般

組織環境が変化した場合,利害関係者のニーズおよび期待を満たすためには,革新が必要となることもある。

このため,組織は,以下を行うべきである。

−革新のニーズを特定する

−効果的かつ効率的な革新プロセスを定め,維持する

−関連資源を提供する。

9.3.2 適用

以下の変化を通して,革新は全てのレベルの課題に適用できる。

−技術または製品(顧客または利害関係者のニーズおよび期待の変化に応えるだけでなく,組織環境および製品のライフサイクルで予想される変化にも対応する革新),

−プロセス(製品実現方法の革新,プロセスの安定を改善し,バラツキを減少させる革新)

−組織(組織体質および組織構造の革新)

−組織のマネジメントシステム(組織環境に変化が生じた時に,競争優位を維持し,新たな機会を利用できることを確実にする

9.3.3 タイミング

革新導入のタイミングは,通常,必要性の緊急度と,その展開に投入できる資源とのバランスで決まる。

組織は,革新を計画し,優先順位付けするために,戦略と整合したプロセスを使うべきである。

組織は,自発的な革新に対して,必要な資源を用いて支援すべきである。

9.3.4 プロセス

組織内での革新プロセスの設立,維持,管理は,以下によって影響を受ける。

−革新の必要性の程度

−革新目標や,その目標が製品,プロセス,組織構造に与える影響

−組織の革新に対するコミットメント

−現状へ挑戦し,現状を変えようとする人々の意欲

−新技術の入手または発生

9.3.5 リスク

組織は,組織変更による潜在的影響の考慮など,革新活動計画をリスク評価し,必要に応じて緊急対応計画などリスク軽減のための予防処置を立案すべきである。

9.4 学習

組織は,学習による改善および革新を奨励すべきである。

持続的成功を達成するためには,「組織としての学習」および「個人能力を組織能力に統合する学習」を採用すべきである。

「組織としての学習」としては,以下を考慮する。

−成功事例や失敗事例など,内外の様々な事象および情報源から情報を

−収集した情報を徹底的に分析して本質を見抜く。

「個人能力を組織能力に統合する学習」は,人々の知識や,思考パターン,行動パターンを組織の価値と結合させることによって達成できる。

このために以下を考慮する。

−ミッション,ビジョン,戦略に基づく組織の価値

−自主的学習の支援,経営者の行動によって示されるリーダーシップ

−組織内外での知識ネットワーク,知識交流,知識対話,知識共有の奨励

−学習と知識共有システムの維持

−学習と知識共有プロセスによる人々の力量改善の認知,支援,報償

−創造性の認知,および組織内の異なる人々の意見の多様性の尊重

このような知識への迅速なアクセスおよび利用は,持続的成功を管理し,維持する上で,組織能力を強化できる。