君:中部地方の諸方言はそれが複雑に絡み合っている、言わば中間地帯なのよね。

私:その通り。ところで東京と大阪との違いで際立っているのがアクセントの違いだ。

君:これも一種の東西対立といったところかしらね。

私:方言学、その中でもアクセント学、というものにご興味のないお方はそのように誤解なさっているのではないだろうか。

君:いいから、一枚の全国図でお示しになるといいわよ。

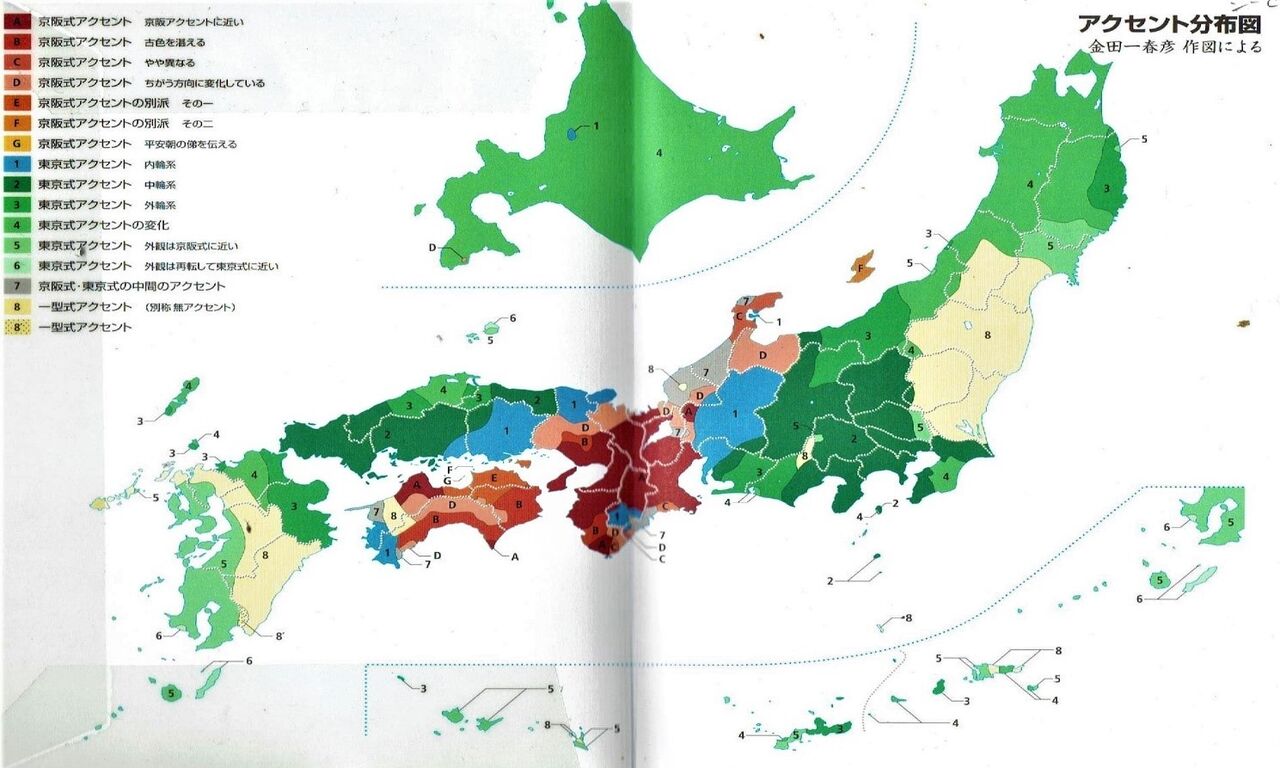

私:うん。以下は金田一春彦監修・秋永一枝編『新明解アクセント辞典』にある、知る人ぞ知る、日本一有名な全国アクセント分布図だ。

。

。君:飛騨は東京式、それも内輪系となっているわよ。簡単に説明してね。

私:うん。日本には代表的なアクセントとして東京式と京阪式があるが、一次式アクセント(別名が無アクセント、崩壊アクセント)と呼ばれる福島県と宮崎県の存在を無視する事は出来ない。

君:何も知識が無ければ、ざっくり行くと日本語にはアクセントの東西対立があるのでは、と考えがちでしょうけれど、それは明らかに間違いという事ね。

私:今まで当サイトの紹介、つまりは飛騨方言の紹介を一言で、畿内文法だが東京アクセント、と記載してきたが、これは日本語文法も日本語アクセントも共に東西対立があるという意味では無い。

君:更にはそれを一言で説明できないかしら。

私:望むところだ。日本語文法は用言語尾において明確な東西対立がある。そして、それは相補分布。つまりは東西対立と相補分布は同意であると言ってもいい。逆に、東京都と京阪では明らかにアクセントが異なっているが、相補分布ではない。日本語のアクセントは基層理論分布だ。あるいは周圏分布といってもいい。

君:基層理論分布について説明してね。しかも一言で。

私:古代の日本語にアクセントは無かった。これが現代に残る地方が福島県と宮崎県。つまり無アクセント。

君:ふむふむ。

私:やがて奈良時代辺りに北から南まで、福島県と宮崎県以外の日本全国が東京式アクセントになった。

君:なるほど。つまりは二層になったのね。

私:そう。そして平安時代の大事件、京の都に畿内アクセントというものが生まれ、畿内全域に広まって今日に至る。

君:つまりは三層構造。一番上の階が京阪アクセントというわけね。

私:つまりは京阪アクセントが日本語としては最新式。

君:千年の都のアクセントなのに最新式とは、ちょっと受け入れがたいわね。

私:凡人には受け入れがたいね。但し天才は凡人には見えないものが見えてしまう。金田一先生こそ、古今の学者の中でも唯一、方言学の神様のようなおかた。平曲考の著書が有名。

君:平曲とは琵琶法師ね。

私:実は金田一先生は琵琶のプロ。頭の中は平安時代のアクセントがてんこ盛りのお方だった。

君:基層理論分布のお話はそれくらいにして、周圏分布についてはどうなの。

私:アクセントが基層理論分布である事を見抜いた金田一先生だが、素晴らしい耳をお持ちだったようで、続いては全国の方言を聞きまくり、三層構造の日本語アクセント分布が実は各階ごとに周圏分布している事にもお気づきになった。やはりアクセントも中心から周辺へと、少しずつ変化しながら伝搬しているんだ。

君:飛騨は日本の中央にあるから東京式で然も内輪系というのは、その意味ね。

私:その通り。飛騨は断じて京阪式アクセントの地方ではない。基層理論の二階部分のアクセント地方だが、日本の中央という地の利の為に東京式アクセントの中心地になっている。やっほー

君:ほほほ、無邪気ね。東京式アクセントについては東京都はその隅っこにある一方、飛騨は中心地、あまり意味無いわよ。

私:日本全体を見ると人口重心とか、面積中心とか、いろんな中心があるが、これまた岐阜県は他県に比べてとても多い県なんだよ。くどい様だが、飛騨は東京式アクセントの中心地。日本の山と言えば富士山だが、明らかに東側で太平洋側。東西南北、どこからみても日本の山と言えば乗鞍で決まりでしょ。

君:またまた、全国民を敵に回す発言はおよしなさいませ。では本日の結論ね。東京式中輪系が東京のアクセント、つまりはNHKのアクセントなのよ。内輪系の飛騨は中輪系をしっかりと学ばないと恥をかくわよ。中輪系と内輪系の違いは、言い換えれば、首都と飛騨の田舎の違い、NHK式と大西佐七式の違いね。ほほほ