君:第二弾という事はどういう意味かしら。

私:第一弾に対するアンチテーゼをお話ししよう。

君:簡単にね。

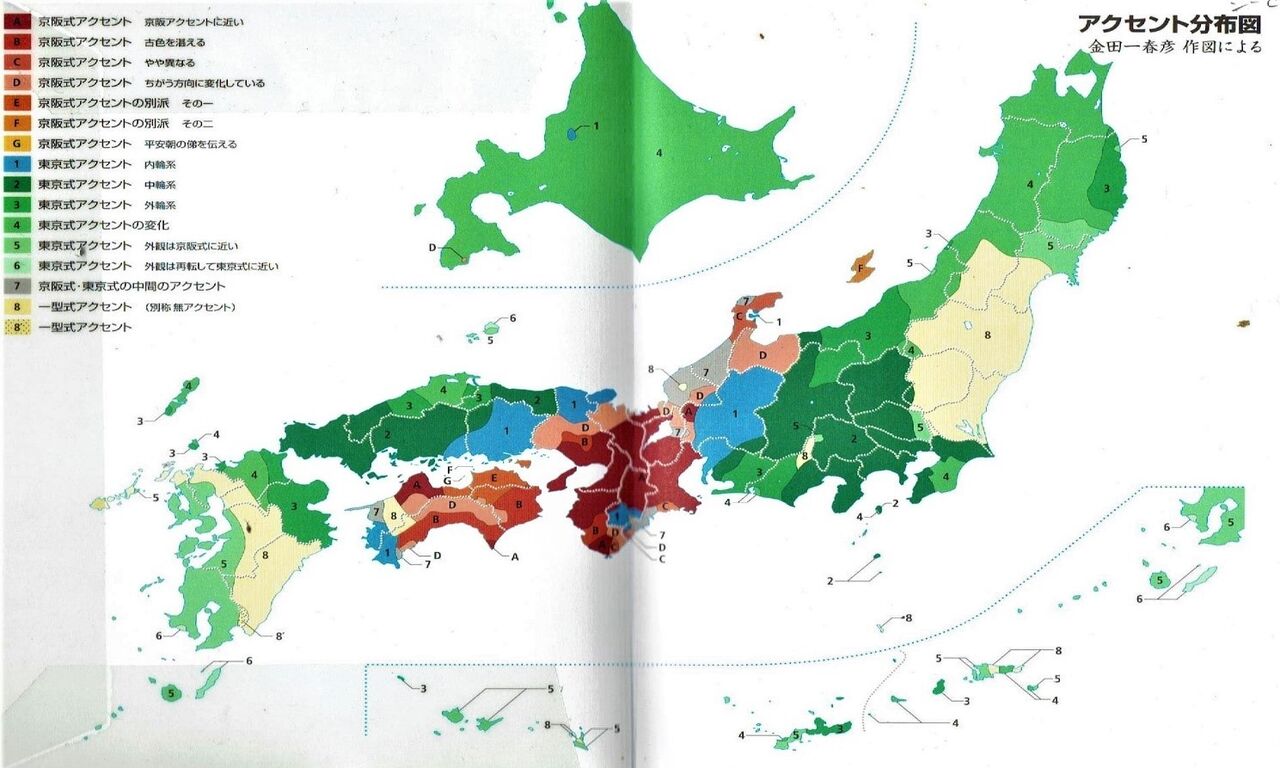

私:見方を変えれば、日本語アクセントには東西対立がある。福島・宮崎と言っても、若い人は皆が東京式だろう。但し、首都は東京式、そして京都・大阪は言うに及ばず近畿地方は広く京阪式だ。つまりは首都圏対近畿という構図では立派に東西対立があるので、日本語アクセントには東西対立があると言ってもあながち間違いではないでしょう。

君:そんな事、誰だって知っているわよ。

私:それともうひとつ、飛騨は東京式内輪系なので東京式アクセントの中心である、と言った昨晩の僕の発言も実は嘘。というか、ジョークです。

君:それも誰だって知っていて、絶対に騙されないわよ。ほほほ

私:よく見ていただくとわかる事と言えば、東京式内輪系は飛騨と丹後地方に岡山県だ。つまりは畿内を両方から挟んでいるんだよ。つまりは本当の事を言えば東京式内輪系の中心は奈良であった。本邦初公開です。

君:それだって、奈良であったかはともかく、わざわざ書くまでもない事ね。

私:いや、書かせてくれ。東京式内輪系とは上古の日本最古のアクセント系だろう。縄文から弥生、そして夥しい渡来人、やがて古墳時代から白鳳・奈良時代となり、この辺りで完成したのだから。ちょいと考えればわかる事だよね。東京式内輪系の中心は奈良に違いない。

君:然も奈良時代にせっせと飛騨工が都と飛騨を短期出張していたのだから奈良時代のアクセントが飛騨のアクセントになってもおかしくないわよね。

私:その通り。全然、おかしくない。ところで奈良県に飛騨町がある。これは岐阜県飛騨地方の名前の由来とでもいうべき地名。書くまでも無いが敢えて、飛騨工が作った共同体の町だった。

君:なるほどね。

私:奈良時代に東京式内輪系が完成、当時の大和朝廷の勢力範囲に正調日本語アクセントとして広まった。

君:そして平安の大事件、都が京都になり京都アクセントが生まれ、これが瞬く間に畿内に広まり、奈良も京都アクセントになってしまったのよね。

私:まあ、そんなところだな。どの本にもそんな事は書かれていない。あくまでも僕の想像。

君:金田一春彦先生のお考えは?

私:学者様というのはね、非常に慎重に言葉をお選びになる。先生がはっきりとお書きになっている事は、平安時代に突然に京阪式アクセントが生まれたという事。

君:左七君はめくら蛇におじずで、言いたい放題ね。炎上しても知らないわよ。ほほほ