自立語・活用有り・単独で述語・・・用言・・・・・・・動詞、形容詞、形容動詞

・活用無し・主語となる・・・体言・・・・・・・名詞

・主語とならない・修飾語となる・・・副詞、連体詞

・修飾語とならない・接続詞、感動詞

付属語 活用有り・・・・・・・・・・・・・・・・・・助動詞

活用無し・・・・・・・・・・・・・・・・・・助詞

君:「中等文法 口語」。基礎中の基礎。中等教育で学ぶ内容という事で、深い国語の知識を必要とせず直感視の文法、というところね。

私:。うん、続いては山田文法。戦前の花形文法。

観念語・自用語・概念語・体言・名詞、代名詞、数詞

・陳述語・用言・形容詞、動詞、存在詞、形式形容詞、形式動詞

・副用語・・・・・・・・副詞

関係語・・・・・・・・・・・・助詞

君:「日本文法学概論」国学改め、西洋的な考えも入れ本格的な国文法としてできた元祖のようなものよね。

私:うん、続いては時枝文法

詞・代名詞・名詞的代名詞

・連体詞的代名詞・副詞、連体詞

・副詞的代名詞

・体言・・名詞、形容動詞語幹、形容詞語幹、形式名詞、活用のない接尾語、語の構成に用いられる漢語、接頭語

・用言・・動詞、形容詞

辞・・・・・接続詞、感動詞、助動詞、助詞、陳述の副詞

君:東京帝大教授、「国語学言論」に書かれた文法で、戦前のものよね。戦後は学校文法が制定されると、過去のものとなってしまった感は否めないわね。

私:うん、その他に橋本進吉「国語法概説」、松下大三郎「改撰標準日本文法」が有名らしい。山田・時枝・橋本・松下の四人がとくに有名で四大文法学説と称せられる事があるらしい。いずれにしても戦後は学校文法がこれら国文法諸学説を悉く押しやり、一人勝ちというところなんだろうね。

君:そもそもが日本語文法について組織的に研究されるようになったのは江戸時代、その代表が本居宣長「詞玉緒」ね。四大文法学説以外にも様々な文法学説があるわよ。

私:ネット記事によれば 1943年、文部省は国定教科書『中等文法』を編纂した。これの指導にあたったのが橋本進吉であり、高弟の岩淵悦太郎が執筆を担当した。 戦後教育の教科書における文法の原典となったのは、これを基にした1947年の教科書『中等文法 口語』と『中等文法 文語』。

君:ええ。

私:学校文法ならぬ橋本文法というわけか。

君:それは違うわ。中高生が理解しやすく覚えやすく、それが中等文法。

私:純粋に国語学の問題ではなく教育学の問題としてという事かな。

君:ええ。

私:山田文法も時枝文法も連体詞を品詞としては認めないという立場では一致している。国学の影響だろうかね。手元に三省堂、大修館、旺文社、岩波、学研、以上五社の古語辞典があるが、見出し、つまりは辞書の使い方、早い話が品詞の種類という点に的を絞って見ているんだが、共通項が当然あるし、また各辞典における微妙な差というものが、所謂、編集者の哲学みたいなものが感じられて本当に面白いね。

君:微妙な差ではなく、まずは各種辞典の共通項に着目すべきよ。

私:そうだね。幾つかの点にすぐ気づかされるが、学校文法において名詞となっているところに古典文法では、名詞・代名詞・数詞の別がある。形容詞においてはク活用・シク活用の別が明記されている、動詞の活用は、四段、上一段二段、下一段二段、変格活用(カ行、サ行、ナ行、ラ行)で多い、仮定形ではなく已然形、終止・連体の別、助動詞の数が多い、助詞の数も多い、というようなところかな。

君:平凡なお話しね。面白くもなんともないわよ。

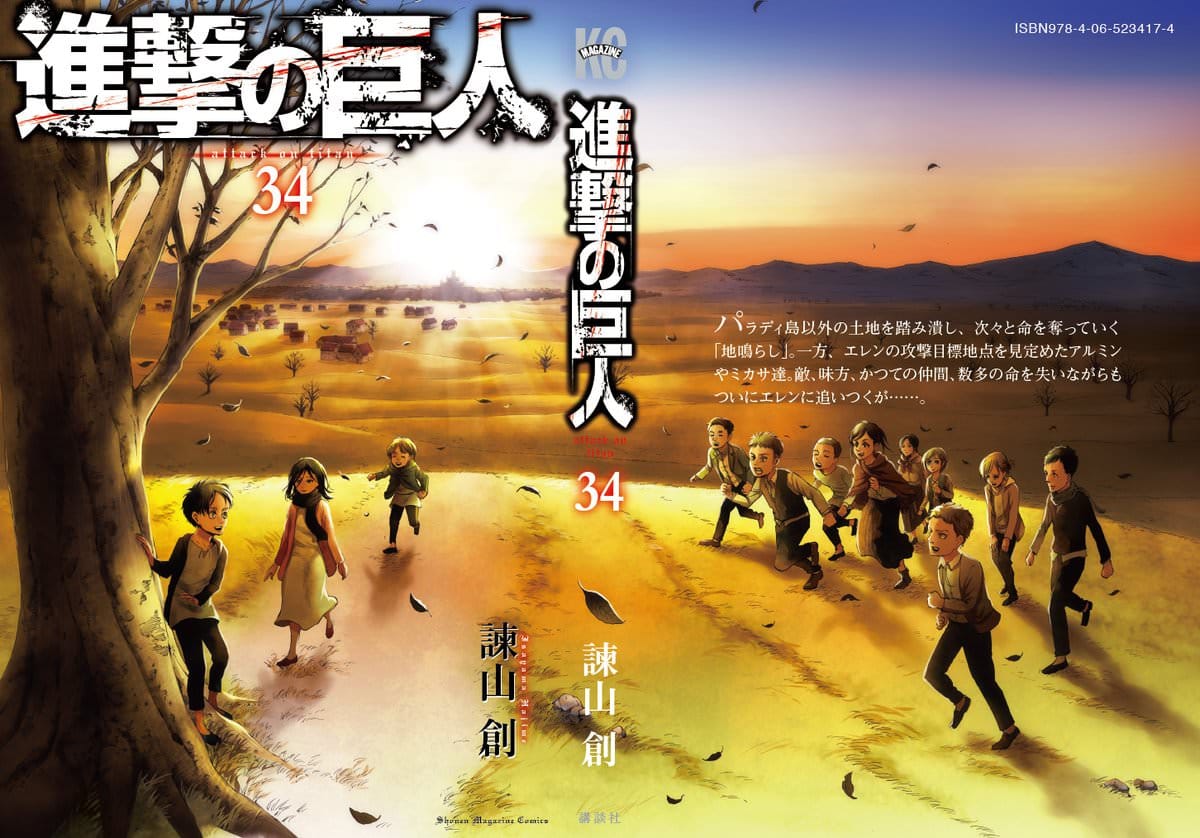

私:じゃあ、こんな話はどう。古語辞典には全て連体詞がある。これって橋本進吉の意地というか、逆襲じゃないのかね。くたばれ山田、くたばれ時枝、進吉の巨人。

それはさておき。孫が日本語を覚えつつある過程を国文法の歴史になぞらえてみた。

君:えっ、どういう事?

私:上古には名詞しか無かった。形容詞の元は名詞。赤、黒、白、青。他に、木、毛、山、川、等々。

君:それでは日本語にならないわよ。

私:用言、というか動詞が生まれた。最初は命令形だけ。生まれた最古の自動詞がピカル(光る)。

君:これはまた、随分とぶっきら棒な大西文法ね。

私:名詞から形容詞が生まれ、接辞が生まれ、活用が生まれた。動詞もあれこれ接辞が付加され活用するようになる。動詞は自他の別が意識されるようになる。文節が自由に作れるようになり、文節をつなぐ非独立語、つまり各種の助詞・助動詞が生まれた。

君:ほほほ、そういうものの見方を文法学では統語論というのよ。そもそもが文法の解釈には統語論的解釈と形態論的解釈という二つの解釈論があって、統語論的解釈は文がどのような構造から成り立っているかを明らかにしようとする学問的立場。文は要素から出来ている、一体、どういう種類の要素があるのか、そしてその要素がどのような規則によって結びついているのかを解き明かそうという立場。その一方、形態論的立場というのは、人は文法など知らなくてもよどみなく自由に話し、意思を疎通させている、一定の音韻パターンが一定の概念を惹起させ、それが意思疎通に繋がっているのだから、そのパターンとは何か・繋がりうる意志とは何か、つまりは言葉というものをザクッととらえるのが形態論的立場。

私:形態論か。うん、わかるわかる。最近の事だが、一歳の孫と遊んでいても本当に疲れる。私のほうが先に横になって寝入ってしまいたくなるんだ。ワンパターンの台詞が「もうおしまい」。

君:ほほほ、それで。

私:私の台詞を理解しているのに遊び足らない孫は「おきて。おきて。(= Wake up! Wake up!)」と言いつつ、横臥位の私の背中に回って私を起こそうとする。

君:ほほほ、立派な会話ね。文法的にあっているわよ。

私:形態論的に捉えるべきだな。

君:その通り。連用形うんぬんは不毛の議論よ。統語論では解釈不能な文、つまりは言い間違い・舌足らずも形態論的には理解可能なのよ。ほほほ