君:日本書紀は神話の話だから、史実はどうかはっきりしない、という事ね。

私:その通り。この数日、古代日本語についてあれこれネット検索をしたり、本格的に調べものを始め出した矢先、新刊が出た。宝島新書。2022/6/24 第一刷。

君:新刊のタイトルね。一言で説明してね。

私:ほいきた。「空白の古代」とは、大和朝廷誕生以前の数世紀、具体的には四世紀と五世紀、別名が古墳時代、を示す。天皇系譜が諸説あり、都の位置もはっきりせず、ここ数年の新遺跡発見などの有力情報が現れるたびに新説が出る、というような時代だ。

君:「空白の古代」以前は?

私:魏志倭人伝の世界。日本には邪馬台国があり、卑弥呼という女王がいた。日本人初の固有名詞を持つ人物。

君:どうして「空白」なのかしら。

私:各地の豪族が群雄割拠。倭国大乱という、戦国時代に突入、倭の五王がいた事は明らかだが、系譜には諸説あり、といったところ。

君:いいから日本語のお話にしてね。

私:倭国であるから倭語が話されていたが、実はこの時代に日本の人口にとんでもない比率の変化が生じた。

君:とは。

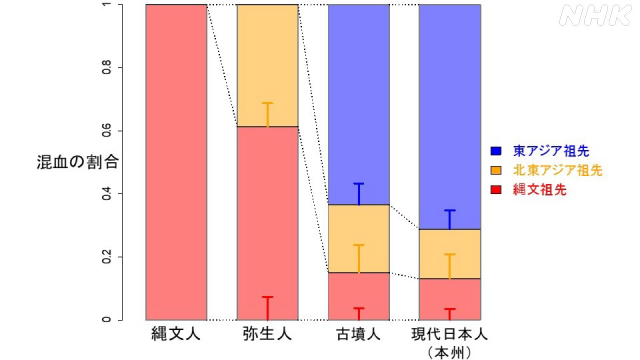

私:明石原人などの現生人類に代わって、氷期に大陸から渡った人々が我々日本人の共通祖先である縄文人となった。ところが第四間氷期になり、日本が完全に大陸と分断されても、大陸周辺の海の民が日本にやってきた。稲作をもたらし、弥生人と呼ばれ、縄文人と弥生人の混血民族となった日本人。古墳時代にも大量の海の民が日本に渡来する傾向は変わらず、むしろ人口比率では渡来人が上回り始めた。私たちは何者か〜DNAで迫る現代日本人への道。

君:帰化人かしら。

私:いやあ、最近では考古学や日本史ではその言葉を使わないらしいよ。渡来人。古墳時代はつまりは人種のるつぼの多民族国家だった。

君:日本中が外国籍の人々であふれかえっていた感じね。

私:まあ、そんなところだろう。ただし、それは当時の中央の話だ。個人としては百済出身で論語を伝えた王仁(わに)、秦氏の先祖で養蚕と機織りを伝えた弓月君(ゆづきのきみ)、百済の五経博士などがいらっしゃった時代だ。また職能集団としては陶作部(すえつくりべ、須恵器)、韓鍛治部(からかぬちべ、製鉄)、鞍作部(くらつくりべ、馬具)等で呼ばれていた。「空白」のもう一つの理由が古文書の欠如だね。太刀の銘文や木簡に漢文が書かれた程度。外交文書はゴーストライターによって漢文で書かれ、大陸に渡った。

君:うーん、多言語国家ね。古墳時代の言葉・倭語といっても相当の語彙が大陸の言葉の借用文、輸入語、外来語といった所ね。

私:正にその通り。古墳時代の日本は実はアジアの多民族国家、そして古墳人の話した言葉はアジアにおける多国籍語のミックスジュースだ。

君:道理で日本語は起源が判然としない東洋の神秘の言語なのよね。不思議な味というわけね。ほほほ