君:ビビッときた肥後方言があるのね。

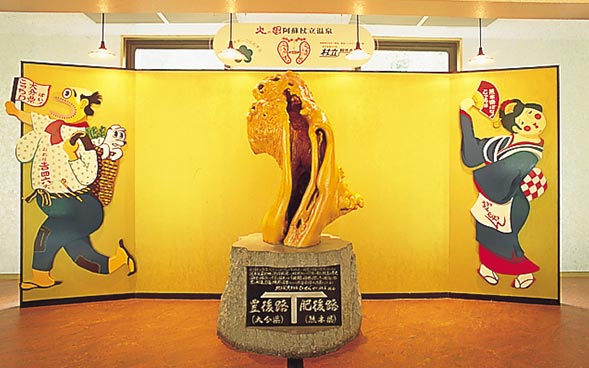

私:実は、杖立温泉ひぜんやだが、川に沿った細長い宿で、宿の真ん中に県境がある。建物は半分が大分県日田市でもある。廊下には県境の写真スポットの碑があるんだよ。熊本県側には、おてもやんの絵があって赤い扇子を持っているが、こっちは熊本県ばな、と書かれている。一方の大分県側だが、吉四六(きっちょむ)さんの絵で、彼は、こっちわ大分県ばい!、と書かれた白い旗をかざしている。

君:要は文末詞に大分(ばい)と熊本(ばな)の東西対立があるという事なのね。

私:そういう事。「ばい」と「ばな」、どちらが古い?

君:さあ。福岡方言が「ばい」だから、多分、大分の「ばい」のほうが古いという事かしらね。

私:真相は闇の中だが、小学館日本方言大辞典全三巻の記述は、みだしが「ばい」。そして、これの各種音韻変化が九州一帯に見られるが、ベイ、バーイ、バーン、バウ、バイタ、バイター、バンタ、バンターア、バン、バナ、バナイ、バヨ、ざっとこれだけある。私見ながら、博多方言「ばい」の語源は複合格助詞「をば」かも、と別稿にお書きしたが、肥後方言では「バイ」に更に念押しの「ナ」を接続させ「バイナ」、これの「イ」が脱落したものなんだろなあ。

君:屁理屈ならなんとでも書けるわよ。ほほほ

私:早速にネット検索、方言助詞集(九州)等があり、「ばな」の記載も多いが、残念、音韻学的検討という事で、語源への言及は無し。

君:真相は藪の中ね。それにしても東条操もびっくり、旅館の廊下とはとんだ方言区画論ね。ほほほ