君:まず手始めは。

私:これは立派な一冊の本。昭和五年四月刊行、民俗学者として有名なお方だが、妖怪のお話、各地の民話、そして各地の方言、等々、およそ学問らしからぬ事に興味をお持ちになった。民俗学の租と呼ばれる偉人。そして「蝸牛考」こそ方言学のバイブルと言ってもよい。

君:そういう事はたいていの方がご存知だわよ。読んで面白かった事をお書きなさらなきゃ。

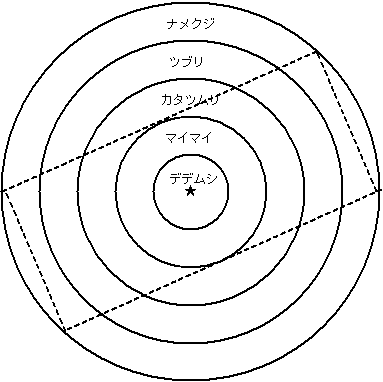

私:ははは、じゃあ早速。蝸牛考に出てくる最重要語が「方言周圏論」。ネット情報などで以下のような図がよく見られるよね。

君:ええ、方言周圏論と言えば、この同心円が出てこなくちゃね。それに一見して方言周圏論の本質が理解できるという事で、素敵な図だと思うわ。

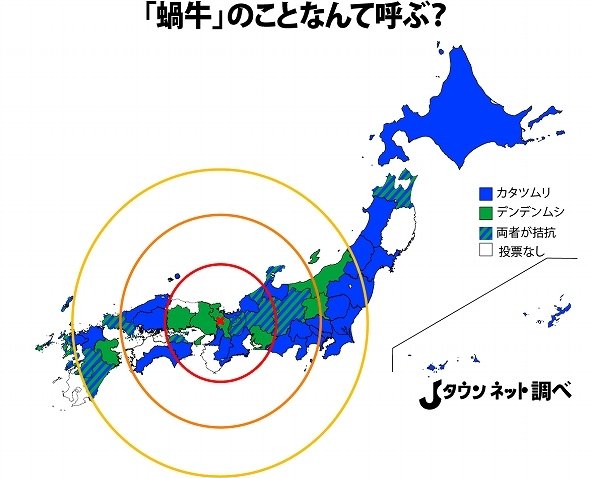

私:ところがね。・・・「蝸牛考」には、確かに日本地図が巻末資料としてひとつ掲載されているが、同心円は記載されていないんだ。

君:あら、という事は、このあまりにも有名な同心円は実は原著「蝸牛考」ではなく、全て後世の人達がイメージ化したもので、栁田國男のオリジナルではないという事ね。

私:然り。実は原著「蝸牛考」には「同心円」という言葉すら、一切出てこない。それに原著「蝸牛考」の日本地図で、おやっ、とすぐ気づく事がある。

君:すぐ気づくって・・。

私:実は北海道が無いんだ。先ほどはあわてて北海道にカタツムリが生息しているのかどうか、若しかして生物学で習うブラキストン線、つまりは津軽海峡線以北は寒いからカタツムリは生息していないのかも、と思って。

君:それで、ネット検索結果は。

私:固有種だろうね、四種いた。つまりは北海道にも古来からカタツムリはいた。

君:どうして原著「蝸牛考」には北海道が抜けているのかしら。

私:その点については何も書かれていない。話は戻るが、栁田國男は元々が明治政府の農政官僚、東北地方はくまなく視察しているし、全国あちこちを講演なさって、その折にその地方の方言も収集なさったようだ。遠野物語は東北視察の原体験を基に書かれている。北海道だけはご縁が無かったという事じゃないかな。それに本州全部、四国、九州を回って方言周圏論にお気づきになったという事で、北海道資料で補強する必要も無し、というお考えだったのかね。僕の大胆な推察は北海道方言は屯田兵・全国の入植者のハイブリッド言語、つまりはおニューなんだ。栁田國男が考え詰めたのは古典、つまりは全国各地にへばりついている和語を基調とした伝統方言。栁田國男という天才は本質を見抜き、この和語の規則性に気づいたのだ。従って彼は北海道方言は方言周圏論の蚊帳の外の言葉とお考えになったのだろうか。ところで全国の方言収集にしても、ご自身でいちいち村々を調査するようなお時間は無かっただろうね。なにせ農政官僚で全国で講演するのが本来のお仕事だったのだから。その地方のかたからお聞きなさったり、方言資料をいただいたり、書簡であったり、ありとあらゆる手段でカタツムリの方言をお集めになったという事だろうね。

君:なるほどね。それでカタツムリの方言の数は最終的に幾つになったのかしら。

私:240だ。この中に実際に彼自身が集めたのでは、と推察できる2単語がある。

君:2単語とは。

私:カイカイカタツブレ・加賀河北郡とベココ・陸中遠野。

君:どうして。

私:この2語にだけ「児語」との注釈がある。彼が陸中大野を訪れ、遠野物語を書いた事は既に述べた。

君:なるほどね。

私:面白いのが、ひとつインチキをなさった事。

君:それは聞き捨てならない言葉ね。

私:ヤブタヌシとヤマダニシ・越中の一部「物類称呼」。

君:ええ、江戸時代の方言辞典ね。ヤブタヌシとヤマダニシの言葉にビビッと来た事は理解できるけれど、実際に富山で明治辺りに話されていた言葉なのか、物類称呼に「越中にて・・」の記載があったのか、つまりは江戸時代の越中方言・実は近世は死語の可能性があるから、どちらにしても誤解を生みやすい記載だわよね。

私:柳田先生はね、正直に「物類称呼」とお書きになっているから、つまりはどう考えてみても、これは江戸時代の越中方言なんだよ。つまりは死語。

君:ほほほ、断定はよくないわよ。あなた如きが先生に失礼だわ。ところで240の中に飛騨方言のカタツムリがあった?

私:ははは、そうこなくちゃ。答えはイエス。マメクジラとマメクジリ、飛騨高山。

君:なるほどね。しかも語源まで丸わかりじゃないの。「まめくじら」の語源は「なめくじ」だわね。

私:その通り。然ももうひとつ、おまけがある。もう一か所、飛騨が出てきた。

君:あらあら、カタツムリの240の中で。

私:いや、違う。彼はカタツムリだけじゃなく、ナメクジ、巻貝、等々もついでに全国の分布を調べているんだ。「蝸牛考」という言葉が独り歩きしてしまって、栁田國男はカタツムリの事しか書かなかったのか、とお思いの文学部の学生が多いのではないだろうか。原著中に「海に遠い飛騨の吉城郡では長螺をニラ、丹波の福知山周辺ではニナイ、・・」を発見して思わず万歳。カワニナ(川蜷)の事だよね。

君:若しかして、図表も何も出てこず、黙々と方言名と地名をあげ、そして考察、というような文章なのかしら。

私:その通り。本文には図も表も一切、出てこない。

君:ほほほ、あなたはお医者様らしからぬ趣味、つまりはオートバイにキャンプ道具一式を載せて本州と四国の大半を走っているから、それで理解が十分出来るのよね。土地勘の「蝸牛考」という訳ね。旅行好きのあなたにはとても素敵な内容のようね。あなたは明治に生まれていなくてよかったわ。若しそうなら、さっさと医者をやめて柳田先生の弟子になっていたところよ。