君:聞き慣れない言葉ね。

私:言語学で用いられる学術語。 "distinctive feature" の日本語訳。

君:すじょう、とは読まないのね。

私:うん。本来の性質という意味だね。

君:弁別的とは、物事を区別するという意味ね。つまりは二つの言葉を区別する事。

私:そうだね。例えば、タイ鯛・ダイ台・カイ貝・サイ才・ナイ無、これらは全て弁別される単語であり、/t/ /d/ /k/ /s/ /n/ の音素の対立があるから。違った音に聞こえるのは何故だろう、と突き詰めて考える事、これが弁別的素性。弁別的特徴ともいう。

君:子音の発声部位が違うから、という事で、そんなの当たり前の事じゃないの。

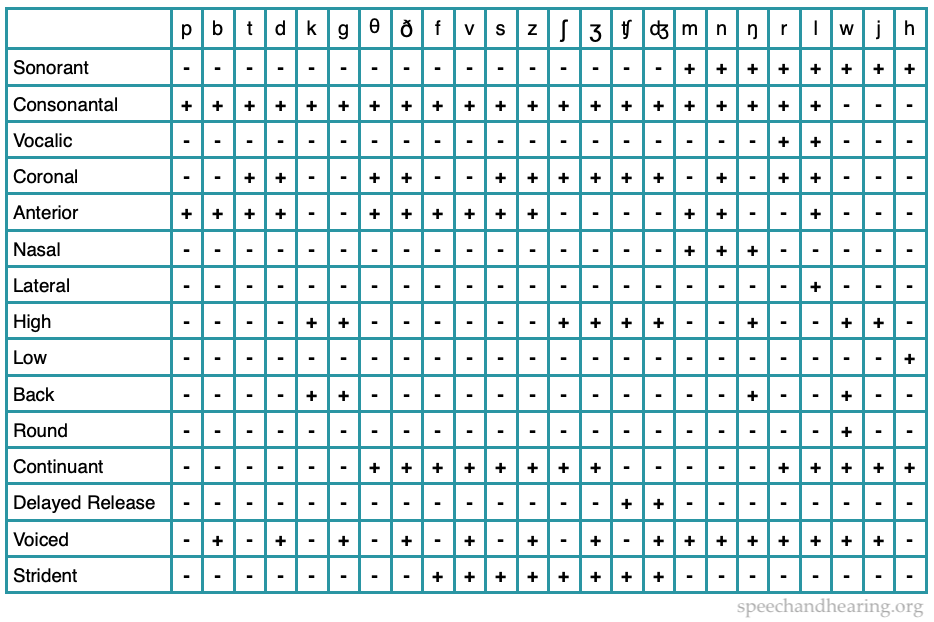

私:その通りなんだが、これを一枚の図 Euler diagram で表すと、以下のようになる。つまりは発声部位だけではなく、発声形式には幾つかの要素があり、例えば /t/ は obstructive and plosive and occlusive であって、nasals affricates stridents fricative sibilants continuants に関しては、そのような要素はない音だ。

。

。君:vocoids vibrants についてはどうかしら。

私:/t/を含むグループには一切、含まれないから無関係。

君:まだるっこい言い方をしないで、一言で解説をお願いね。

私:はいはい。つまり弁別的素性とは音素の素粒子論といってもいいね。音素は幾つかの要素からなり、この要素の組み合わせがひとつひとつの違った音素を作り、これが複数の音素が弁別可能な理由と言える。要素の有無だから + or - で表現する事も可能だ。

君:同じ内容なので、どちらで覚えてもかまわないわね。

私:全ての要素の組み合わせが音素になるわけではなく、音素の数はせいぜい数十程度。表を見ると15の要素があるので2の15乗で 32,768 通りものパターンになるが、音素というものは実際は限られた組み合わせしかないという事が分かる。

君:ごく一部の組み合わせのみが言葉として使われているのね。

私:実は、以上は弁別的素性のほんのさわりという事。

君:えっ、どういう事?

私:世界の諸言語という事になると、アクセントで言葉を使い分けるし、voiced or voiceless この違いが意味の違いになる中国語とか、とにかく弁別的素性というのはやたらと複雑なんだよ。

君:話すほうも大変ならば、聞くほうも大変ね。

私:幼児の話し方を思い浮かべると良い。彼らは大人の発音を正しく聞けるが、なかなかそのように話せない。つまりは聞くのは簡単、話すのは難しいという事になる。

君:なるほど。聴覚野の弁別的素性の発達は早いけれど、運動言語野のそれは遅いという事ね。 ほほほ