君:「ゆがむ」の事を「いがむ」と言おうが「えがむ」と言おうが、話は通じるわね。

私:その通り。会話には脈絡と言うものがある。誰もが文法通りに話しているわけではないが、会話はなんとなく通じてしまう。ただしここはひとつ、問題を厳密に分けて考えよう。別稿の骨子は、「いがむ」が飛騨で話される理屈は、近世語の上方方言が残っているから、という事。

君:つまりは江戸時代の音韻、江戸時代の動詞活用つまりは文法が令和の時代に飛騨に残っているという事なのね。

私:その通り。しかも江戸時代は幕藩体制で人々の行き来は自由ではなかったから、若しかして「いがむ」が飛騨で話させるようになったのは近代という可能性がないだろうか。それまでは単に「まがる」と言っていただけとか。単なる左七の妄想だが。

君:推論ね。方言ロマンス。何も証拠はない。

私:そうなんだよ。今日は江戸時代の上方の音韻「いがむ」は置いておいて、飛騨方言「えがむ」だ。

君:こちらの結論は?一言でお願いね。

私:うん。答えは簡単。ちょいと訛っているだけ。「えがむ」は古語辞典には無い。

君:でも、全国の方言になっているでしょ。

私:ははは、それこそが本稿のテーマ。実は「えがむ」は飛騨俚言の可能性がある。

君:えっ、俚言!大発見ね。

私:小学館・日本方言大辞典全三巻を紐解こう。日本で唯一の方言資料だ。「いがむ歪」の音韻変化は、いごむ、よがむ、ゆがぬん、以上。ははは

君:「ゆがぬん」は琉球方言ね。

私:ははは、その通り。「ゆが(む)」の音韻は日琉祖語である事が証明された。今日も方言の神様と大握手。上代に本土の言葉、つまり和語は「ゆがむ」になった。近世には上方で「いがむ」になった。

君:つまりは飛騨では近代に「いがむ」から「えがむ」に音韻変化したという事ね。

私:証拠は何もないが、そう考えざるを得ないという事。上方で「ゆ」が「い」になるのに十世紀以上かかったが、飛騨で「い」が「え」に音韻変化するのに一世紀しかかからなかったという事になる。

君:単に訛っているだけなのに、年代測定までを思い浮かべるとなんだか楽しくなるわね。

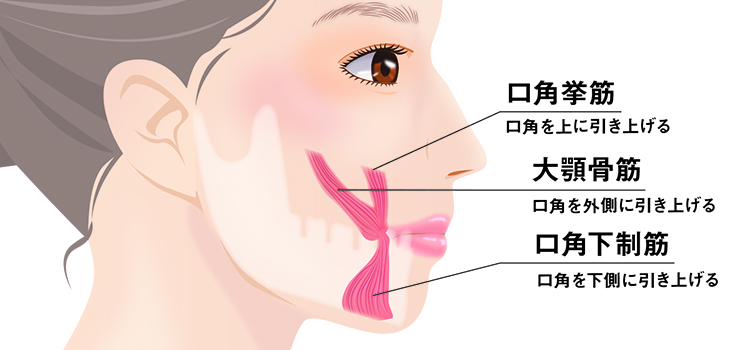

私:言葉というものは常にしゃべりやすい方向へと変化する。逆は有り得ない。そうやって方言は形成される。「ゆ」が「い」は子音の脱落。「い」が「え」は大頬骨筋 Zygomaticus major・口角挙筋 Levator anguli oris をおさぼりさせた結果だ。固有名詞につき最初の一文字は必ず大文字。解剖学用語は全てラテン語。医学生は半年で9000個のラテン・日本語対を覚えなくてはならない。タフな世界。

君:なるほど。美人の日本語は「ゆがむ・えがむ」ではなく「いがむ」がいいのよね。ほほほ